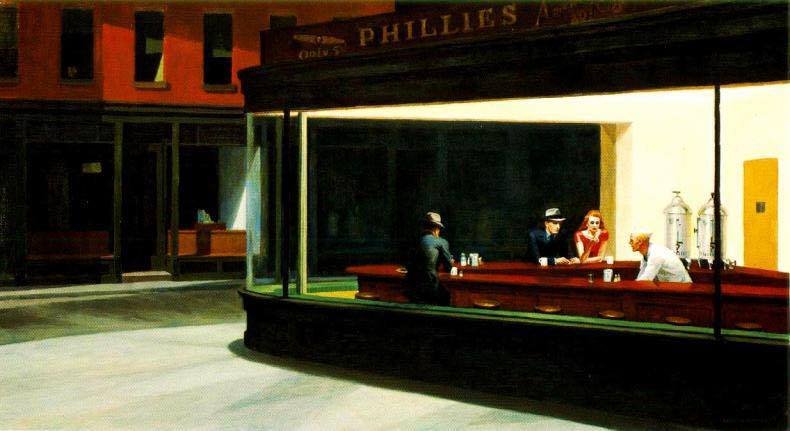

Ci sono quadri che riassumono meglio di qualsiasi parola l’essenza di un testo che si è amato profondamente. Ci sono autori che senza essersi mai incontrati hanno dato vita, ciascuno per la propria strada, a un complesso di sentimenti trasportati su carta e tela, così da sembrare due facce della stessa medaglia, il giorno e la notte colti nella loro affinità di anime.

Leggendo Tre Camere a Manhattan di Georges Simenon la mente elabora spontaneamente l’immagine del bellissimo e malinconico Nighthawkes di Edward Hopper. Solitudine, nostalgia e spaesamento, impressioni aggrovigliate che prendono alla gola nel momento in cui si forma un groppo, quello che accompagna le lacrime nel loro percorso verso il canale lacrimale. La città fantasma del dipinto hopperiano è la New York atipica di uno scrittore da sempre innamorato della sua austera Europa. Il buio illuminato dalle luci al neon è quello del bar in cui s’incontrano François e Kay, protagonisti di una vita sgangherata e vera, mai così simile a quelle storie d’amore che non trovano mai i tempi giusti ma che, quando nascono, producono scosse di grado massimo. È difficile spiegare ciò che neanche il cuore ha il coraggio di esprimere. È profondamente doloroso ammettere di aver vissuto nell’illusione di star bene quando ci si è circondati da sconosciuti che hanno dormito accanto a noi per anni senza che ci si rendesse conto che la solitudine, a volte, esiste anche se si è in due.

Ammirando Nighthawkes si ha l’impressione che l’uomo e la donna, seduti uno di fianco all’altra, abbiano una complicità maggiore di quella che hanno lasciato a casa, di notte, nei rispettivi mondi. Il bicchiere è palliativo dei sentimenti, l’abito elegante una fragile corazza per ripararsi dai colpi silenziosi di una vita inappagante. Lì, davanti a un barista disinteressato, i due si comprendono al di là delle parole. Potrebbero essere François e Kay, in qualche angolo di Manhattan, pronti a riempire la solitudine dell’altro per colmare la propria. Potremmo essere noi, intrappolati in un amore sbagliato o in un ricordo del passato, alla ricerca di una serenità che a lungo ci siamo illusi di aver posseduto.

Come Georges Simenon sia riuscito a dar corpo a una storia così penetrante è spiegabile unicamente con il fatto che questa, in realtà, è la trasposizione della sua vita. Gli incontri clandestini con la futura seconda moglie, le gelosie, i sotterfugi, l’impossibilità di vivere senza ma al contempo vivere con. Un amore del genere lo si comprende solo lo si è vissuto, altrimenti suona banale, melenso, a tratti noioso nella sua apparente drammaticità. I due protagonisti s’incontrano, si amano dapprima in una camera d’albergo, poi nello squallido appartamento di lui e ancora in casa di lei, vivono tormenti, angosce e passioni senza comprendere, se non alla fine, il reale valore di ciò che significa amare davvero, amare forte, oltre ogni abitudine.

www.ericachiesi.com

Ma i due sono specchio di noi, delle capanne di paglia costruite con le nostre sicurezze apparenti fatte di carriere appaganti e relazioni durature, fortezze senza fondamenta destinate a crollare al primo soffio di vento. François è un brillante attore francese, lasciato dalla moglie per un uomo più giovane. Kay è ricca (o almeno lo era) e ha costruito sulla bellezza uno scudo di certezze da alzare in ogni occasione. Sono soli, drammaticamente soli, e soltanto l’incontro in quel bar di seconda categoria permette loro di prenderne coscienza. Guardando l’altro conoscono se stessi, e l’amore che ne deriva è dapprima mero sesso d’occasione, valvola di sfogo cui tutti ricorriamo quando siamo inseguiti dai fantasmi del passato ma successivamente diventa fusione, scambio di pelle, ossa e anime che, incredibilmente, finiscono per coincidere. Non più due puzzle difettosi ma un unico, grande, mosaico armonico.

Le camere dei loro incontri diventano metafora di tre fasi della vita amorosa: l’avventura («È la classica donna delle tre di notte, quella che non sa decidersi ad andare a dormire…»), la conoscenza («Stava arrivando il momento delle confidenze? Lo temeva e lo sperava insieme») e l’amore, quello vero, che con un colpo di spugna cancella il passato rincordando a noi tutti che la felicità non è solo un diritto ma un dovere («Sembrava quasi che non ci fosse davvero altra via d’uscita, e che il destino si assumesse il compito di rimettere le cose a posto»). Ogni dettaglio, anche il più banale, sorprende mentre prima si era indaffarati in altri progetti: una calza smagliata, il trucco sfatto, una cravatta abbandonata su un divano da pochi dollari. L’infelicità si racconta male e, dunque, tutto è lasciato al caso, per ricomporsi unicamente nell’incontro con l’altra metà della mela, anche se questa è ammaccata, invecchiata e ha addosso i segni delle ferite da taglio.

In Tre Camere a Manhattan, François e Kay sono caduti e si sono rialzati, anche con la paura di farsi male di nuovo. Non hanno certezze né senso di onnipotenza ma solo il timido coraggio di chiedere ancora un angolo di felicità. Perché nella macchina della vita si procede tenendo d’occhio gli specchietti retrovisori ma è la strada davanti quella che ci aspetta, per provare, ancora una volta, a conquistare il proprio posto nel mondo.

«Non credevo saresti venuto, François, non osavo nemmeno sperarlo, mi succedeva perfino di desiderare il contrario. Ricordi la stazione, il taxi, la pioggia, le parole che ti ho detto e che credevo non avresti capito? «Non era una partenza… era un arrivo… per me».

www.vodkaster.com

Leggi anche:

«Il giro di vite» di Henry James: il racconto perfetto

[jigoshop_category slug=”cartaceo” per_page=”8″ columns=”4″ pagination=”yes”]

[jigoshop_category slug=”pdf” per_page=”8″ columns=”4″ pagination=”yes”]

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!