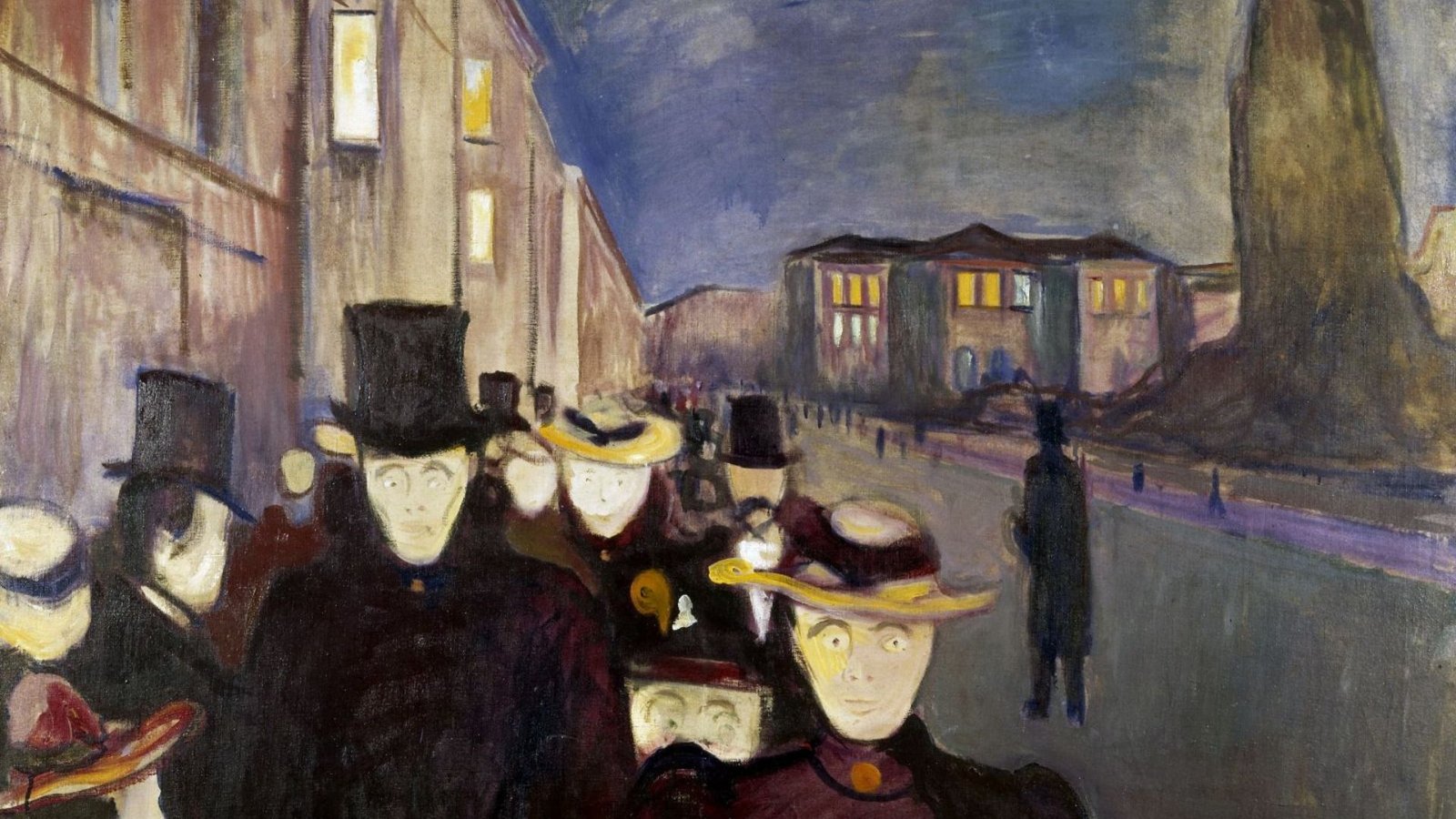

Sera sulla via Karl Johan è forse uno dei quadri più rappresentativi del pittore norvegese Edvard Munch (Løten, 1863 – Oslo, 1944), precursore dell’Espressionismo europeo e cantore dell’angoscia esistenziale dell’uomo moderno. Oggi conservata al museo di Bergen, il dipinto unisce il tema dell’alienazione mentale alla feroce critica antiborghese, trasformando l’innocuo rituale della passeggiata serale per le vie del centro in una lugubre marcia di morti viventi.

Leggi anche:

«Madonna» di Edvard Munch: tra sacro e profano

Analisi dell’opera Sera sulla via Karl Johan

Mi trovavo sul Boulevard des Italiens -con le lampade elettriche bianche e i becchi a gas gialli- con migliaia di volti estranei che alla luce elettrica avevano l’aria di fantasmi.

Con queste parole Edvard Munch descriveva nei suoi diari personali il senso di vuoto e di smarrimento provocato durante un viaggio a Parigi nel 1889.

La massa di sconosciuti che gli passeggiano accanto in abiti alla moda evocano fantasmi dallo sguardo fisso e vacuo, acuendo ulteriormente il senso di estraneità che ha sempre scandito la vita dell’artista. L’infanzia dell’artista, infatti, è stata costellata di lutti e traumi e per tutta la vita ha convissuto con patologie mentali, come mania di persecuzione e delirio paranoide.

Le impressioni suscitate dalle sue frequenti passeggiate notturne si trasformano nel 1892 in Sera sulla via Karl Johan, ambientato in una delle strade più rinomate di Oslo.

Esposta nel 1902 a Berlino e immediatamente subissata di critiche, l’opera mostra la contrapposizione tra la massa borghese amorfa e indefinita che avanza compatta e la solitudine dell’artista, rappresentato di spalle mentre procede in direzione opposta, ignorato dagli inquietanti borghesi-zombies.

Elegantemente abbigliati secondo la moda dell’epoca, quest’ultimi appaiono prigionieri di norme e convenzioni sociali che livellano le differenze rendendoli indistinguibili gli uni dagli altri, oltre che indifferenti a qualsiasi forma di bellezza e di poesia. Alle loro spalle si staglia un palazzo dalle finestre illuminate, lo Stortinget, il Parlamento norvegese, a rimarcare la stretta osservanza delle regole.

L’artista, rappresentandosi come figura solitaria e controcorrente, incarna la volontà di sottrarsi al giogo del conformismo sociale, riaffermando la propria identità di uomo e artista libero.

Caratterizzata da pennellate ampie e libere, che lasciano i contorni poco definiti, e da una tavolozza scura e opaca, l’opera suggerisce una visione a metà tra il sogno e l’incubo, dove i borghesi in primo piano, tagliati all’altezza della vita, sembrano avanzare compatti e implacabili verso lo spettatore, pronti a includerlo nella loro cupa marcia.

Leggi anche:

«L’urlo» dell’inconscio, il capolavoro di Edvard Munch

A proposito di Edvard Munch

Nato in una famiglia della piccola borghesia scandinava, il giovane Munch sperimenta da subito i traumi legati alla malattia e al lutto, perdendo sia la madre che la sorella a causa della tubercolosi. L’infanzia tormentata e l’ombra della malattia mentale, che aveva colpito diversi membri della famiglia, influenzeranno la sua poetica artistica, al punto che nei suoi diari scriverà «Senza paura e malattia, la mia vita sarebbe una barca senza remi».

Formatosi nella Oslo bohémien di fine secolo, il giovane artista frequenta circoli letterari e artistici di Christiania dove entra in contatto con le idee anarchiche del filosofo e scrittore Hans Jaeger. La scoperta della filosofia libertaria e l’influenza della drammaturgia di Henrik Ibsen contribuiranno al delinearsi della personalità artistica di Munch, in forte contrasto con la rigida formazione religiosa.

Viaggiatore indefesso, sul finire dell’800 Edvard Munch si stabilisce a Parigi, epicentro mondiale delle nuove tendenze artistiche, dove partecipa alle mostre del Salon des Indèpendents e al Salon dell’Art Noveau.

Nel corso del soggiorno parigino l’artista si allontana dalla pittura naturalista per avvicinarsi al Simbolismo, lasciandosi influenzare dalle novità postimpressioniste e dal cloisonnisme di Paul Gauguin.

Artista prolifico e visionario, tormentato da disturbi depressivi e alcolismo, Munch ha saputo dare forma alle angosce dell’uomo moderno, rielaborandole a partire dall’esperienza personale e dal proprio vissuto interiore.

Attraverso la scrittura autobiografica Edvard Munch costruisce l’architettura delle proprie opere, trasformando le parole in immagini, proprio come accade per il celebre Urlo, vera e propria icona del ‘900.

Leggi anche:

Il grido interiore di Munch a Palazzo reale

Amore, sessualità e morte sono i macrotemi che hanno plasmato il suo immaginario artistico, rendendolo uno degli artisti più rappresentativi del periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900, nonché padre ideale dell’Espressionismo.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!