La Germania è oggi ridotta a un’immagine inedita: politicamente instabile, andrà a elezioni anticipate e in recessione economica. Le cause sono molteplici e vengono da lontano, ma sono prontamente deflagrate in concomitanza con una crisi storica e geografica ai confini orientali: la recessione del rapporto con la Russia. Vista la vicina tornata elettorale che vedrà AfD (Alternative fur Deutschland) come portavoce di un legame con la Russia auspicato e ancora presentissimo soprattutto nella parte orientale della nazione, vediamo come in tempi moderni la Germania ha plasmato i propri rapporti con l’est e perché l’Ostpolitik è molto di più che una linea diplomatica, ma è un’idea di mondo e di storia.

La Germania tra due mondi

La resa incondizionata della Germania nel secondo dopoguerra e la sua divisione tra i due blocchi non impedì che essa mantenesse un tratto intermedio di spiccata potenza continentale. Naturalmente, i nuovi governi ebbero a mantenere rapporti stretti coi rispettivi blocchi. Siccome la Germania unita proviene dalla Repubblica federale occidentale, in questo articolo ci si soffermerà sulla politica estera di quest’ultima. La cancelleria cristiano-democratica di Konrad Adenauer aveva rimarcato lungamente che la Germania andasse legata strettamente all’Occidente attraverso un patto storico.

Per certi versi, la svolta politica rappresentava l’adesione di un popolo a una parte di mondo a cui non aveva mai appartenuto e ai margini del quale aveva per secoli vissuto, combattendolo e abbracciandolo in modo discontinuo. La sua posizione geografica, banalmente, le impone di stringere sodalizi, o quanto meno venire a patti, con chi la circonda: ai tempi del secondo reich Otto von Bismarck aveva mantenuto l’idea di una Germania tra due poli, che potesse ricordare economicamente l’occidente e socialmente, per via dell’ordine agricolo-militare, l’oriente. Diplomaticamente, inoltre, era cara a Bismarck l’idea che potesse esistere, in continuità con la Santa Alleanza del primo Ottocento, un’intesa formale tra i tre grandi imperatori dell’Europa Orientale, in special modo tra quello tedesco e quello russo. Ai tempi della repubblica di Weimar, la classe dirigente tedesca auspicava a un forte legame pacifico con la Francia e l’Occidente tutto, ma l’isolamento parziale che la Germania subì a seguito del primo conflitto mondiale la portò a intrattenere rapporti con l’altra grande isolata del tempo, ovvero la Russia Sovietica, nel tentativo di aggirare le clausole di disarmo del Trattato di Versailles. Ai tempi del terzo reich, l’intesa tra Germania e Russia, che portò allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, servì alle due potenze per la spartizione condivisa dell’Europa Orientale, salvo poi portare esse stesse al conflitto totale. Di esempi simili se ne potrebbero fare numerosi, anche in epoca moderna e pre-ottocentesca, ma a dover essere rimarcata è la necessità percepita che ha sempre rappresentato per la Germania il rapporto con la Russia.

Giunti dunque al secondo dopoguerra, il Westbindung, il “legame con l’Occidente”, deve risaltare come un momento cruciale del posizionamento tedesco sulla scena internazionale e dell’immagine stessa della Germania nella storia. Tale patto storico, suggellato con una serie di trattati come quello dell’Eliseo sull’amicizia franco-tedesca, l’adesione alla Comunità Economica Europea e alla NATO, andava di pari passo con la Dottrina Hallstein, ovvero il riconoscimento della Repubblica Federale come unica Germania legittima. Sulla base di questo principio, la Repubblica Federale avrebbe tagliato i rapporti con ogni paese che avesse intrattenuto relazioni diplomatiche con la DDR, la Germania dell’est, riconoscendola come legittimo stato interlocutore. La cancelleria cristiano democratica di Konrad Adenauer, dunque, procedette sul solco di rapporti molto freddi con l’oriente, spingendo per un’integrazione occidentale che divenisse permanente.

Tutto questo cambiò sul finire degli anni ’60 quando, al periodo egemonizzato dai cristiano democratici, seguì la cancelleria socialdemocratica di Willy Brandt (1969-1973). Dopo le crisi di Berlino e l’innalzamento del muro, i rapporti tra la Germania occidentale e orientale sembravano essersi arenate in un’ostilità senza ritorno, creando una cicatrice insanabile all’interno della Nazione tedesca. Willy Brandt teorizzò la Ostpolitik, dunque una politica che riformasse profondamente le relazioni verso l’oriente. Il cambio di rotta non arrivò in un vuoto: anche Nixon e Kissinger, nel frattempo, stavano attuando una delicata politica di avvicinamento verso l’URSS. Quello di Brandt, però, non era solo un compromesso dettato da problemi contingenti, come la divisione della Germania, ma anche una conseguenza della riconosciuta influenza tedesca, riacquisita in due decenni di rapida ricostruzione economica. A dimostrazione di quell’iniziativa, la Repubblica Federale Tedesca iniziava ad assomigliare sempre di più a un paese capace di iniziativa, di influenzare l’equilibrio internazionale e di far rispettare i propri interessi, ben lontana dal catastrofico dopoguerra in cui era stata neutralizzata, resa inoffensiva e dipendente dai propri alleati. A dimostrazione di questo fatto, la stagnazione economica statunitense che occorse negli anni ’70 si spiega anche con il florilegio industriale tedesco e giapponese, fedelissimi alleati e, da quel momento in poi, anche rivali. La Ostpolitik, dunque, era anche un’inconsapevole dichiarazione di indipendenza che procedeva sulla linea della costante storica: la Germania che cerca spazio guarda a est. Il come essa guardi a est, naturalmente, cambia nel tempo.

La complessa prosecuzione della Ostpolitik al giorno d’oggi

La Ostpolitik potrebbe sembrare una direzione dettata da una cogente necessità, dunque limitata al tragico periodo della divisione nazionale tedesca. Seppur, certamente, questo fu il motivo per cui essa venne ritenuta così importante da Brandt e i suoi successori, la Ostpolitik rappresenta un’architettura politico-diplomatica ben precisa e che ha saldi legami con la posizione storica della Germania nel continente e nel mondo.

In effetti, essa sopravvisse ben oltre l’unità tedesca e i suoi fautori continuarono a propugnarla a Guerra Fredda conclusa. È chiaro: che un paese intrattenga rapporti diplomatici con paesi dell’est, e la Russia in particolare, non significa che rappresenti un’eccezionalità. Ma la Ostpolitik tedesca va oltre. Essa è un’idea di equilibrio, di spazio, di storia, che plasma e trasforma i processi politici, economici e storici europei. La percezione della classe dirigente tedesca, socialdemocratica in special modo, è sempre stata quella di vedere la Ostpolitik come una parte fondamentale, se non quasi esistenziale, della strategia della Germania.

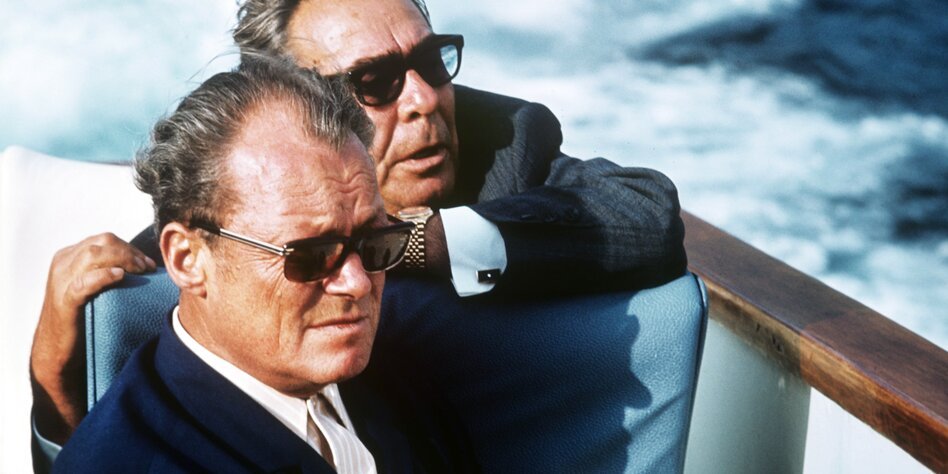

Il legame speciale tra Berlino e Mosca era, del resto, mutuamente riconosciuto come vitale, garantendo a entrambi condizioni per il perseguimento di propri interessi a minor costo. Alla Germania spettavano risorse per il foraggiamento del proprio settore industriale e della propria economia esportatrice, mentre la Russia aveva la capacità di aprirsi al blocco occidentale e al suo partenariato. Probabilmente, molti fautori della Ostpolitik post-Guerra Fredda credettero che il legame speciale con la Russia fosse foriera di una sua futura integrazione all’Europa e all’Unione. Nello scenario successivo allo scioglimento dell’URSS, la Germania venne considerata, sotto molti aspetti, come un’avvocata della Russia in Occidente, impersonando il ruolo di pacere ed efficace vettore nella creazione di nuove relazioni tra est e ovest. Gerhard Schröder, cancelliere socialdemocratico dal 1998 al 2005, è stato uno dei grandi conduttori di questa linea politica e tutt’oggi considerato come uno dei simboli dei passati rapporti tra Germania e Russia.

Col passare del tempo, però, l’approccio tedesco alla Ostpolitik si è sempre meno volto all’integrazione della Russia nel blocco occidentale, declinandola a un concetto di equilibrio di potenze (balance of power) che riconoscesse in Mosca un freddo interlocutore con cui venire a patti. Il partenariato non era più occasione per una futura integrazione, ma per il mantenimento di un equilibrio specifico, fatto di aree esclusive e di interessi. Tale esigenza proveniva dal fatto che, probabilmente, la Germania intese la propria incapacità di redirigere la Russia e gli eventi internazionali secondo la propria visione. La Germania stava, insomma, sopravvalutando il proprio peso ed era il mondo a influenzare le decisioni tedesche, non il contrario. La cancelleria di Angela Merkel, cristiano democratica, era sin dal 2005, anno del proprio insediamento, scettica sui rapporti da intrattenere con la Russia di Vladimir Putin. Al proprio interno, probabilmente, veniva percepita la trasformazione dei rapporti dall’amicizia platonica precedente a quella strumentale più recente. Simili sono, sulla scia di questa battuta d’arresto, i rapporti con la Turchia, sino agli anni 2000 candidata all’ingresso nell’Unione, ma oggi ritenuta un interlocutore esterno, strumentale, da tenere buono ai confini senza che ci si lasci ricattare (vedasi la questione migratoria balcanica).

Leggi anche:

La Russia è un impero che non riusciamo a capire

Nel 2008, al vertice NATO di Bucharest, la Germania escluse la possibilità che Ucraina e Georgia potessero entrare nel patto atlantico. Per lo statuto dell’alleanza, un paese non può aderire a essa se la sua richiesta non è accettata all’unanimità. Era una forma di garanzia che Berlino concedeva alla Russia in segno di rispetto del loro rapporto privilegiato e dello status quo accordato. La Germania credeva a torto che questo potesse bastare per tenere intatto l’equilibrio perché, nonostante Ucraina e Georgia non sarebbero mai potute entrare nel patto atlantico col veto di Francia e Germania, la guerra è comunque scoppiata. Dall’inizio della crisi ucraina nel 2014 la cancelleria di Berlino ha cercato di tenere, sempre più precariamente, quell’equilibrio che, assieme al proprio primato politico ed economico nel continente, sembrava in un’inesorabile erosione. Mai la Germania mise in discussione il legame con l’est e con la Russia, tenendo tra i propri partner quello storico appellativo di “avvocato” di Mosca in Occidente. L’alleanza strumentale (non la sola, ma di certo la più importante per l’assetto storico europeo) arrivò al proprio catastrofico termine nel febbraio 2022, quando la Germania venne travolta da eventi che non aveva più il potere di prevedere e prevenire.

L’SPD, che storicamente si era posta come fautrice del dialogo con l’oriente, si è ritrovata schiacciata tra la crisi economica e politica, e il cancelliere Olaf Scholz è stato delegittimato da difficoltà quasi senza precedenti. A rimarcare ancor di più la crisi identitaria, la stabile Germania, che ha sempre avuto legislature ed esecutivi solidi, andrà a elezioni anticipate e il notorio bipolarismo partitico verrà spezzato da una forza politica, Alternative fur Deutschland, che i rapporti con l’oriente non l’ha mai voluti tagliare, in nome anche di una riforma, o una recessione, di quel Westbindung che la Germania aveva stipulato con l’Occidente ottanta anni fa.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!