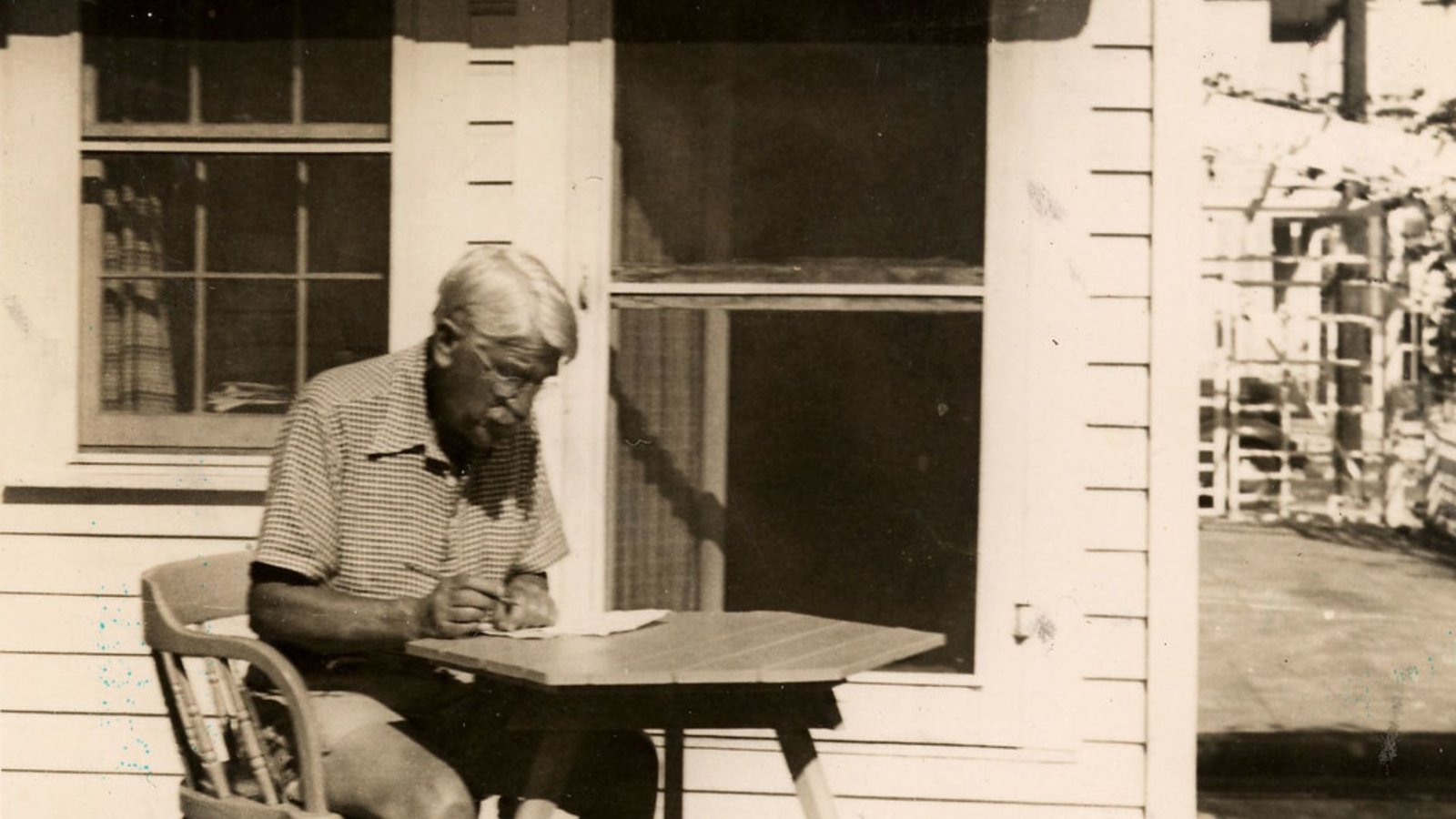

John Dewey fu senz’altro tra i protagonisti della scena filosofica mondiale della prima metà del ‘900 e della filosofia americana in particolare. Ma non basta. Dewey è stato il pensatore che forse ha inciso più profondamente nella vita culturale e politica degli Stati Uniti nei primi decenni del Novecento. Nato nel 1859 a Burlington, nel Vermont, muore quasi un secolo più tardi, nel 1952 a New York. A New York, per l’appunto: la New York frenetica, viva, brulicante; la New York dell’azione; della democrazia; del prassi; del lavoro; la New York che per certi versi ha rappresentato l’immagine speculare della filosofia di John Dewey, che conosciamo oggi con il nome di «pragmatismo», della quale, insieme a William James, Dewey è stato senz’altro il rappresentante più importante.

L’idea di John Dewey è che la metafisica vada rovesciata. Se da Platone in poi (noi vediamo perché ci sono le idee, diceva quest’ultimo) siamo stati abituati a concepire il primato della teoria sulla prassi, del pensiero sull’azione, secondo Dewey la teoria non è altro che un derivato della prassi, il pensiero dell’azione. Non si contempla, prima, e agisce poi – ma il contemplare è il derivato di una modalità particolare d’agire. Anzi, è esso stesso agire.

Anche l’esperienza – grande tema della filosofia del Novecento – è una prassi. L’esperienza costituisce il rapporto circolare e continuamente rinnovato e da rinnovare tra l’essere vivente e l’ambiente (naturale, sociale) che lo circonda, ovvero il continuo sforzo da parte dell’uomo di controllare quest’ultimo, di volgere gli accadimenti ostili in favorevoli. Dewey parla a tal proposito di «circuito organico».

I significati, e con essi la conoscenza, in questo senso sono pragmata, azioni sedimentate e capaci di generare in noi particolari risposte di tipo abituale. Di qui l’idea che il procedere dell’umano nel mondo si attui attraverso problemi. La situazione è questa: nel suo rapporto con la realtà, l’uomo trova dinnanzi a sé ostacoli (materiali, intellettuali) che limitano la sua azione, il suo spazio di gioco, le mosse del suo agire. Problemi, appunto, dal greco pro-ballo: mettere innanzi. Problemi che, in sé, chiedono di essere risolti, ovvero impongono all’uomo di riconfigurare la propria esperienza per adattarvisi o trasformarli. Darwin, nelle pagine di John Dewey, incontra Hegel (o meglio – ma forse Dewey non lo avrebbe facilmente ammesso – Marx).

Da questo punto di vista, anche la conoscenza, mai scissa dall’esperienza, diventa uno strumento per agire ed essere presente nel mondo. Il pensare ha carattere operativo, la conoscenza strumentale. Se i filosofi hanno solo pensato il mondo, per John Dewey pensare il mondo significa immediatamente trasformarlo, volgerlo a favore della sua possibile abitabilità umana.