Il cinema di Abbas Kiarostami vive degli intervalli, degli interstizi tra i fotogrammi, delle pause e dei silenzi che stanno tra e dentro, e che danno il senso di un’umanità che forse si è perduta, tanto andava ad una velocità diversa. Fa cinema, Kiarostami, per “immaginare la vita”, per chiamare in causa l’esistenza che non può sfuggire imbavagliata nella finzione, come voleva tanto cinema classico di epoca hollywoodiana.

Note biografiche

Abbas Kiarostami nasce il 22 giugno 1940 da una famiglia di estrazione piccolo borghese, originaria del Gilan, una regione agricola a nord della capitale iraniana. Nasce in un Iran in subbuglio, in corsa frenetica verso la modernizzazione. È di questo Iran che parlano le sue pellicole, e della difficoltà e del dovere di essere iraniani. Sono storie fortemente ricalcate sul suo personale vissuto, inquadrate in un hic et nunc che non fugge mai nei paesaggi sereni di un rassicurante passato.

Un episodio fortuito lo incanala verso lo studio e la sperimentazione artistica, e dopo aver frequentato l’Accademia e aver fatto gavetta da grafico, insegna per una buona manciata d’anni al Kanun, l’Istituto per lo sviluppo intellettuale dei bambini e dei giovani, nella sezione cinematografica. È un impegno che contrae con la vita Kiarostami, non tanto un patto di natura politica o ideologica. L’unico intervento pubblico esplicito che lo vedrà protagonista sarà in favore dell’amico cineasta Jafar Panahi, in occasione dei fatti dell’Onda verde del 2009.

Film che respirano di intervalli

Dai corti e mediometraggi del Kanun, trascinati da un’istanza più politica, si scivola verso produzioni dal sapore più propriamente etico. La vita si insinua a monte e a valle delle parentesi cinematografiche, che non la possono contenere o stigmatizzare, ma che lei tracima. Un’esistenza che si dilata e si chiarifica negli spazi cinematografici, ma che deve poi tornare, sanata, a muoversi nei tempi di un reale senza sconti.

L’istanza politica parla nel corto La ricreazione, dove deve «restituire all’uomo, in primo luogo al personaggio, la capacità di guardare le cose» (da Abbas Kiarostami. Immaginare la vita di Dario Cecchi). Lo spazio costruito nel film, quello interno della casa, è lo spazio della legge, che annoda gli obblighi a cui il piccolo protagonista Ahmad deciderà poi di sottrarsi.

In etica si trasfigura la politica

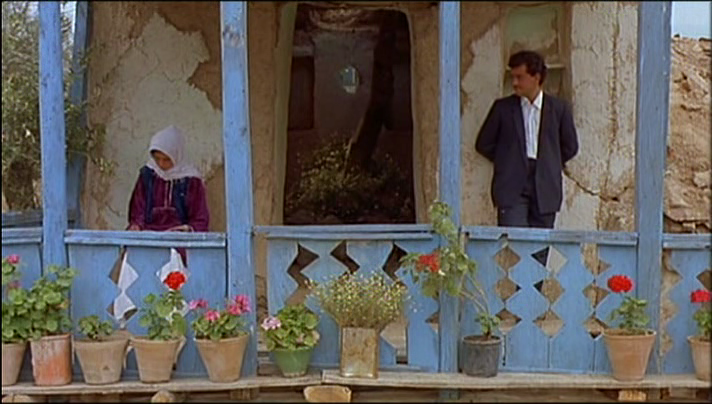

Più distaccato e meditativo è lo sguardo che dirige la trilogia Dov’è la casa del mio amico?, E la vita continua, Sotto gli ulivi. Fil rouge che corre tra le tre produzioni è il tema dell’attraversamento, di un’apertura del cinema sulla vita e della vita sul cinema che non fa sconti, che chiama in causa personalmente, pur non assicurando con certezza alcun risultato, perché la vita prosegue oltre il film, lungo sentieri che non ci è dato di sapere.

Con la maturità, Abbas Kiarostami inizia a muoversi sempre più in un dialogo tra l’immediatezza percettiva del reale e una pratica decostruttiva del discorso filmico, un’esplicitazione della tensione che apra spazi pregni d’accesso per lo spettatore. Solo inserendosi in questi intervalli lo spettatore può esperire la cronoestesia: «l’azione processuale del tempo consapevole degli sguardi» (Tra le immagini. Per una teoria dell’intervallo di Massimiliano Fierro).

Lo scollamento in ABC Africa

Una pratica di scrittura ben evidente in quattro delle ultime produzioni: Close up (1990), Shirin (2008), ABC Africa (2001) Il sapore della ciliegia (1997). Un esempio per tutti: in ABC Africa una delle scene principali accompagna la macchina da presa nell’esplorazione di un villaggio dell’Uganda, al seguito di un gruppo di ragazzini africani che giocano e si ingarbugliano nella folla. Parte una musica che pare colonna sonora. Eppure la fine della sequenza zooma su un piccolo negozio di dischi e arriva al venditore che, accortosi dell’invadenza di quel sonoro, abbassa la radio che ha di fianco. E si abbassa la colonna sonora.

Questi “scollamenti” dalla finzione narrativa non permettono una visione immersiva nei film di Abbas Kiarostami. Al contrario sollecitano lo spettatore a interrogarsi sulla distanza tra realtà e immaginazione, sulla funzione stessa e sulle potenzialità dell’apparecchio cinematografico.

«Mi riferisco piuttosto alla durata psicologica, a quella sensazione del tempo trascorso che si misura con la coscienza anziché con l’orologio […] il pixel non [ha] ancora imparato ad invecchiare […] non posso fare a meno di prendere atto dell’immagine digitale come entità priva di memoria interiore. La sensibilità è un fenomeno analogico» (Cinque pixel a forma di pera, Paolo Cerchi Usai).