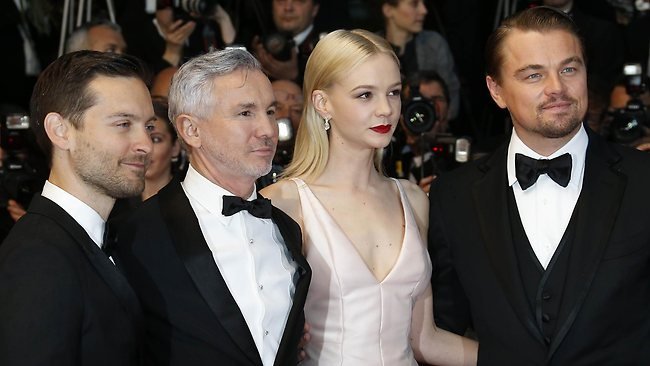

È davvero grande il Gatsby di Baz Luhrmann? A giudicare dalla reazione della critica mondiale, la risposta è negativa. Dopo un infausto weekend di apertura negli Stati Uniti, la storia del misterioso Jay Gatsby sbarca a Cannes, dove apre la 66esima edizione del Festival del cinema. Se sul tappeto rosso la folla impazzisce per il cast e implora Leonardo Di Caprio di sorridere a suon di: “Gatsby! Gatsby, ici”, in sala, a proiezione finita, cala il silenzio. Nessuno applaude, le lacrime non scendono, ma le sopracciglia si aggrottano.

Il cinema di Luhrmann è cosa ben nota: l’australiano è un cineasta circense, che ammalia lo spettatore a suon di lustrini e gambe che volano alte e lo catapulta, senza permesso, in un’esperienza metafisica che coinvolge la totalità dei sensi. L’esperimento è riuscito in Romeo + Juliet, ma è in Moulin Rouge che il genio artistico di Luhrmann ha potuto esplodere in tutto il suo essere caotico: la storia d’amore e arte tra lo squattrinato Ewan McGregor e l’eterea Nicole Kidman è un tripudio di costumi scintillanti, trucco esagerato, balli forsennati e musica caleidoscopica che porta sullo schermo l’eccesso sfrenato e vertiginoso che impazzava nella Parigi bohémienne.

Dopo aver fallito con il cinema più canonico di Australia, il ritorno di Luhrmann alla regia è una scommessa già dalla scelta della storia, che ricade sulla parabola americana dell’eroe sognatore scomunicato dalla realtà materialista e consumista degli anni ruggenti. Gli elementi per stupire ci sono tutti: si recupera Leonardo Di Caprio, il giovane Romeo che indossava camicie floreali, lo si fa diventare padrone di un castello stregato, e lo si fa struggere per gli occhi da cerbiatta della giovane Carey Mulligan.

Il tutto condito con costumi dalle cifre vertiginose firmati Prada e Brooks Brothers e una colonna sonora che è già diventata leggendaria. Sembrerebbe la cronaca di un successo annunciato, eppure il film (ben 143 minuti di visione) non decolla.

Non sono gli attori a fare stizzire i critici: Leonardo Di Caprio convince. Si muove fiero e sinuoso nel suo eccentrico completo rosa a strisce bianche, sfoggia il solito sorriso birichino con qualche elegante ruga in più, ed emoziona mentre concede alla macchina da presa di cogliere il magistrale tentativo di nascondere la fragilità e l’idealismo di Gatsby. Stupisce la Mulligan, che veste i panni bianchi e costosi dell’eterno amore di Jay, Daisy Fay. Sbatte ciglia e tacchi come Fitzgerald comanda e si lascia andare a pianti facili e sbalzi d’umore repentini degni di Naomi Campbell. Meno e fresco e nuovo è il Nick Carraway di Tobey Maguire, intrappolato nelle vesti di un uomo devastato dal corso degli eventi che trova pace nella scrittura: è un cliché nella filmografia di Luhrmann, poiché questo prototipo di personaggio è stato già visto (e passionalmente amato) nel protagonista maschile de Moulin Rouge. Se è il confronto tra le due figure che il regista cercava, la sua creazione gli si è ritorta contro perché Maguire non regge il paragone con il tormento malinconico trapela dagli occhi di McGregor.

Forse, l’errore è proprio questo: l’estetica vincente del musical del 2001 viene ripetuta ed estremizzata per il romanzo americano, ma finisce per falsificare il dramma esistenziale di Gatsby. La sensazione, con o senza la visione in 3D, è quella di costringere chi è debole di stomaco a salire sulle montagne russe. I primi piani aggrediscono lo spettatore come fossero pugni, le panoramiche artificiose lo portano sui grattacieli di New York per catapultarlo poi nelle viscere oscure e grigie della città. Il viaggio è entusiasmante, i sensi sono all’erta, ma Luhrmann pare solo sfiorare in superficie l’atmosfera di cristallo degli anni ’20, quasi non avesse il coraggio di squarciarla e di portarne alla luce l’essenza conturbante.

Leggi anche:

Teatro, “Il Grande Gatsby” sbarca allo Stanze Segrete di Roma

Il fasto delle feste ospitate nella maison Gatsby e il fascino proibito di festini lussuriosi si pongono all’attenzione dello spettatore in maniera totalizzante, coprendo l’altra (e più importante) faccia della storia di Fitzgerald, quella della sconfitta dell’inattaccabile fiamma che alimenta un ideale di speranza che non può esistere a causa dal vuoto morale che porta con sé il boom economico. Manca lo sguardo critico ed impietoso sulla corruzione degli animi e dei costumi del tempo, sul senso di solitudine che circonda Gatsby e sulla frivolezza arrogante dei frequentatori abusivi dei suoi salotti. Il regista decide di ridurre gli eventi ad una semplice storia d’amore; così ci si dimentica che l’ossessione nutrita ed edulcorata nel corso degli anni per la foolish Daisy, è solo uno dei temi del racconto di Fitzgerald, probabilmente il più lampante, ma di certo non quello a cui Gatsby deve il suo successo. La sua è, prima di ogni lacrimoso sospiro d’amore, la storia emblematica del tramonto del sogno americano, sostituito dall’incomunicabilità assoluta delle relazioni.

Il fascino più originale dell’opera letteraria si cela nel contrasto silenzioso di pochi, ma dettagliati quadri di festa in opposizione ai silenzi del protagonista: tale equilibrio è traviato e falsificato dal regista che, nella speranza di ricalcare il successo ottenuto con l’amore tra una prostituta ed un artista, si ripete e stordisce. Sembra quasi che Luhrmann abbia “commercializzato” Gatsby: che ritenga che l’unica maniera per renderci vicina la sua vicenda sia quella di svuotarla di senso e venderla con l’abituale e proficuo format “lui-ama-lei-e-lei-chi-acciderbolina-ama”? Sarebbe un grave peccato pensarla in questa maniera, perché oggi viviamo proprio nella società che ha condannato Gatsby; raggiungere le masse con un esempio di tale forza interiore sarebbe potuto essere un buon, seppur temporaneo, antidoto, un’occasione per riflettere su tutti i Gatsby (ce n’è uno in ognuno di noi) che zittiamo di continuo. Terminato il film, invece, il pubblico sembra spaesato dopo essere stato bombardato di colori e musica a toni da festino adolescenziale; c’è anche chi si chiede, sussurrando: “Ma quindi, esattamente, cosa voleva dire questa storia?”.

Se si è cultori del cinema di Luhrmann lo spirito con cui andare a vedere il suo ultimo film è quello di vedersi costretti ad obliterare la versione originale, perché, in ultima battuta, questo pare proprio essere il suo film, non quello di Di Caprio, né quello di Gatsby, e tantomeno quello di Fitzgerald. Dimenticate la voce amara ma posata della narrazione originale, perché viene tirannicamente schiacciata da un’estetica ridondante che si rivela essere, fino all’ultima inquadratura, “estetica anestetica”.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!