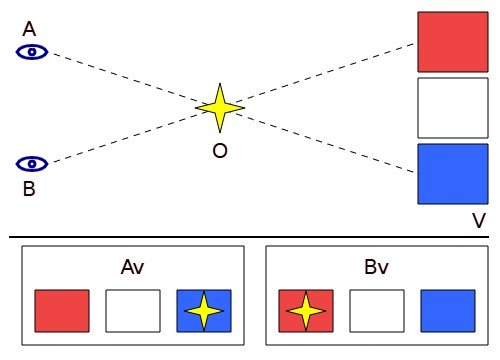

La parallax, o parallasse, è il fenomeno per cui un oggetto sembra cambiare posizione in funzione del punto di osservazione.

Fonte: commons.wikimedia.org

Leggi anche:

Presto in scena: «Memory of Mankind» al Piccolo Teatro

Lo spettacolo di Kornél Mundruczó prende il nome da questo fenomeno per riflettere sulla diversità di visione di un evento storico quale quello della Shoah.

Questo concetto è applicato nelle scienze o nelle arti per mostrare come il cambiamento di posizione dell’osservatore possa modificare radicalmente la percezione di un oggetto. Nel rapporto con la storia, tutto dipende dal punto di osservazione! Il dato di partenza è l’esperienza della Shoah, che si svolge negli anni Quaranta, ma il racconto si sposta verso la prospettiva di una madre di famiglia di oggi e di suo figlio, che incarna il futuro.

Dall’intervista realizzata da Beatrice Lapadat per il Festival d’Automne à Paris,

marzo 2024. Riportata sul libretto di sala di Edizioni Piccolo Teatro

Prima generazione

Parallax si apre con una cucina di Budapest che il pubblico vede attraverso una finestra e poi inquadrata da telecamere in proiezione live sulle pareti esterne della casa, adiacenti la finestra. Per l’anziana signora inizia la giornata, disturbata però da un suono costante, che portano lo spettatore a pensare a un vissuto che non lascerà mai più la donna. Quest’ultima prova a prepararsi un tè, ma l’acqua non scorre: una bustina nella tazza in microonde a secco può funzionare. Il suono non identificato continua fino all’arrivo della figlia.

La donna più giovane è lì perché quel giorno la madre dovrebbe ricevere una medaglia d’onore in quanto sopravvissuta all’Olocausto. La seconda rifiuta l’onorificenza e dovrebbe anche dimostrare la propria identità ebraica, per assicurare un posto a scuola a Berlino per il nipote. La madre del ragazzo è determinata a sfruttare la propria identità giudaica nascosta per tanto tempo a suo vantaggio.

Leggi anche:

L’umanità sulla scogliera: «Falaise» al Piccolo Teatro

Terza generazione

Il nipote, ormai adulto, è ritornato al vecchio appartamento della nonna per un giorno. Lì organizza una festa a base di droga e sesso con altri quattro uomini, di diverse età. La magia si rompe nel momento in cui uno dei quattro va in escandescenze per una foto che viene scattata in quel momento che lo ritrae. L’immagine viene eliminata, ma si accende il dibattito su cosa voglia dire essere un omosessuale in Ungheria e su cosa definisca l’identità.

Dopo l’ultimo, intenso bacio, il ragazzo rimane solo e balla sulle note di Soldi di Mahmood; sul far della sera, alla fine, si è sempre soli con se stessi.

Seconda generazione

Il giorno dopo si presenta all’appartamento la madre per il funerale della nonna. Il ragazzo sta dormendo sulla poltrona mentre lei cerca di riportare l’ordine in mezzo alle macerie di una festa ai limiti del legale. Di nuovo si vedono due generazioni a confronto: una madre che non ha mai potuto esprimere la sua identità ebraica e un figlio che non sa quale sia la sua vera identità se non quella sessuale che comunque non può esprimere.

Di generazione in generazione viene passata sempre la stessa crisi identitaria, proprio perché questo complesso non ha risoluzione definitiva. Ogni generazione ha la sua lotta e ogni figlio si scontra e confronta col proprio genitore, fino ad arrivare alla comprensione che si è semplicemente diversi.

La prospettiva – intesa come posizione politica, linguistica e culturale – in cui ci si trova e da cui si parla, contribuisce a creare identità estremamente distinte in uno stesso Paese o in una stessa famiglia.

Ibidem

L’organicità

A volte, il punto di partenza del nostro lavoro di squadra può essere semplicemente un fazzoletto tenuto tra le mani. Perché diventi buon teatro, deve cessare di sembrare teatro: cerchiamo la prossimità con la vita, con la materia organica.

Il regista Kornél Mundruczó parla del suo lavoro con la compagnia Proton Theatre

In Parallax è molto evidente l’interesse per la vita nei suoi ritmi, tempi e spazi. I personaggi in scena si muovono quotidianamente, mangiano senza la necessità che ci sia un pasto che scandisca il tempo per nutrirsi, ma agiscono come ognuno di noi potrebbe fare nella vita quotidiana. Questo aspetto della rappresentazione è ancora più evidente nella scena della festa.

I cinque protagonisti della scena vivono tutte le fasi di una festa tra sconosciuti all’interno della quale già si sa cosa si farà: i saluti quasi fin troppo cordiali, il primo imbarazzo, la scelta della musica, lo spuntare della droga e piano piano lo spostamento alle attività sessuali. Tutte le fasi vengono vissute dagli interpreti in un tempo verosimile, cosa che porta gli spettatori davvero a vivere queste sensazioni di primo disagio fino a un’apparente disinvoltura.

Leggi anche:

Narratori esterni: «Corvidae. Sguardi di specie» al Piccolo Teatro Studio

Le metafore

I tempi realistici permettono di sottolineare i forti eventi della trama: il litigio alla festa, la malattia della nonna e la riconciliazione temporanea tra madre e figlio dopo il crollo emotivo della prima. Ogni quadro raggiunge il suo climax seguito da un’azione scenica metaforica efficace.

Dei tre quadri, sicuramente la metafora più scenografica è stata la prima: cascate d’acqua si riversano nel piccolo appartamento per un minuto pieno. Successivamente il ragazzo parla di una alluvione, ma ci si può leggere molto di più: la distruzione del passato (i documenti completamente distrutti) e quindi l’acqua che purifica l’identità legata a quel paese da cui madre e figlio sono fuggiti. C’è però il ritorno di questi per ricordare la nonna, cosa che provoca un riavvicinamento a quel paese di cui il figlio non si sente appartenente.

Identità che ci unisce

Ciò che riporta a guardare lo stesso punto da prospettive diverse sono i legami famigliari e sociali che ci circondano. Per quanto qualcuno possa essere solo – come il figlio che balla nella stanza buia – alla fine le cose e le persone definiscono la sua identità ed è questa stessa che definisce e unisce allo stesso tempo. Riconoscendo le nostre differenze possiamo affermarci come individui e trovare nell’altro qualcosa che ci manca.

Parallax cerca di sottolineare questa umanità condivisa tra personaggi le cui prospettive sono così diverse: il fatto che, nonostante tutto ciò che ci divide, riusciamo a costruire qualcosa insieme e a portarlo in scena è un miracolo che merita di essere celebrato.

intervista realizzata da Beatrice Lapadat per il Festival d’Automne à Paris, marzo 2024

Parallax al Piccolo Teatro Strehler

testo scritto da Kata Wéber

includendo le improvvisazioni della compagnia

regia Kornél Mundruczó / Proton Theatre

con Lili Monori, Emőke Kiss-Végh, Erik Major, Roland Rába, Ernő Fekete, Csaba Molnár, Soma Boronkay

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!