Il 25 aprile è l’appuntamento che segna e ricorda la rinascita e la storia del nostro Paese. Dopo vent’anni di regime e cinque di guerra, gli italiani tornano a essere un popolo libero, seppure con una nazione da ricostruire. «Il miracolo della libertà», come lo definisce il filosofo e storico Norberto Bobbio, ispira numerosi artisti, che in molti casi si sono spesi in prima persona nella guerra contro il nazifascismo. Tra le testimonianze artistiche più note legate alla liberazione c’è quella di Renato Guttuso, che ha dedicato alla lotta partigiana buona parte della propria produzione. È con Gott mit Uns (Dio è con noi), però, che il pittore siciliano regala una delle opere più commoventi che celebrano il 25 aprile.

Leggi anche:

Arte dopo la Resistenza: il Fronte Nuovo delle Arti

Le atrocità della guerra

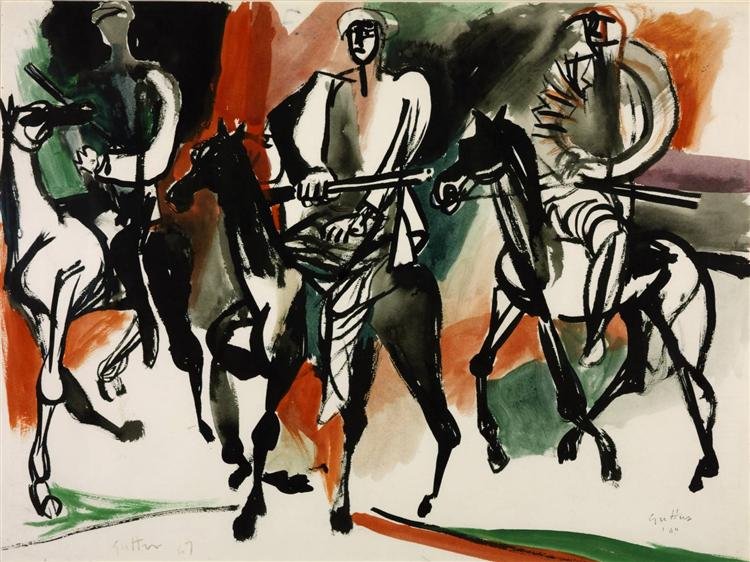

Militanza, impegno ideologico e sacrificio sono tra i valori alla base della produzione di molti artisti impegnati o vicini alla lotta partigiana. E Renato Guttuso non fa eccezione. Con la serie di disegni Gott mit Uns l’artista racconta ciò che aveva vissuto e visto negli anni di guerra. Le opere originarie, a oggi disperse, erano state eseguite tra il 1943 e il 1944, quando la guerra di liberazione non era ancora conclusa e l’artista era stato costretto per ragioni politiche a lasciare Roma per Genova. Si trattava di serigrafie realizzate con inchiostri di tipografie clandestine. La tecnica serigrafica, tanto cara all’Espressionismo in virtù del carattere incisivo, tagliente dei tratti, viene mantenuta nei disegni giunti fino a noi realizzati principalmente ad acquerello. Quest’ultima tecnica viene sfruttata dall’artista con una forte spinta cromatica: Guttuso vuole evidenziare la violenza di ciò che rappresenta non solo mediante il tratto e i soggetti raffigurati, ma anche tramite un impatto di colori. Il rosso sangue, il verde e il nero delle divise dei soldati creano scene brutali e reali, nonostante l’uso quasi astratto che ne fa l’autore.

Il titolo stesso della serie è piuttosto significativo: Gott mit Uns, infatti, ovvero Dio è con noi, era la scritta incisa sulla fibbia dei soldati nazisti e delle SS. Renato Guttuso, scegliendo questa specifica frase, ha reso omaggio a tutti coloro che sono stati uccisi da chi indossava la cintura con quella scritta e si sentiva dalla parte giusta della storia. L’artista incide su carta e nella storia la brutalità, le torture, le violenze, l’oppressione, facendosi portavoce di un’epoca. Ribadisce la valenza sociale, rivoluzionaria e narrativa dell’arte, in grado di superare confini fisici, linguistici e storici, sostenendo che «se il mondo opera una sua trasformazione, l’arte non può collocarsi da spettatrice passiva di fronte allo sviluppo di quelle forze che con la lotta operano la trasformazione del mondo».

Leggi anche:

La modernità eterna di «Guernica»

Renato Guttuso

Nato a Bagheria il giorno di Santo Stefano del 1911, Aldo Renato Guttuso è stato tra i più importanti e influenti artisti italiani del XX secolo. Fu protagonista della pittura neorealista italiana e fece parte di Corrente e del ramo romano di Fronte Nuovo delle Arti. L’esperienza partigiana rafforzò gli ideali liberali del pittore, portandolo a impegnarsi nelle arti così come nella politica. Divenne infatti senatore del PCI, di cui disegnò il simbolo, durante la segreteria di Enrico Berlinguer, dal 1976 al 1983.

Il suo impegno morale e sociale si rivela con forza appena prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale con le opere Fucilazione in campagna, omaggio al poeta Federico García Lorca fucilato dai franchisti, e Fuga dall’Etna. Non è un caso, inoltre, che anche il suo dipinto più famoso e apprezzato sia di fatto una denuncia degli orrori della guerra. La Crocifissione, del 1940, nascondeva (non troppo velatamente) dietro l’iconografia sacra una serie di riferimenti storici e artistici molto chiari, primo fra tutti Guernica di Picasso. La presenza della Maddalena nuda e l’accostamento di questioni sociali così controverse all’epoca con l’impianto sacro ha da subito fatto etichettare il dipinto come eretico, valendo all’autore l’appellativo di “pictor diabolicus“. Pur non abbandonando l’attenzione e l’impegno sociale, le opere del dopoguerra si fecero via via più inclini alla fiducia e alla speranza. Nel 1972 dipinse un’altra opera iconica: I funerali di Togliatti, che diverrà manifesto della pittura comunista dell’epoca.

Leggi anche:

Dipingere lottando. La poetica di Emilio Vedova

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!