Il XII secolo è l’epoca che cambia l’Europa e la rende molto più simile a ciò che vediamo oggi. Il fatto più eclatante di questo cambiamento è la creazione delle città e dunque di tutto l’ecosistema che vi vive all’interno. Una nuova società si sta piano piano formando, mettendo in seria crisi tutto ciò che ha contraddistinto l’Alto Medioevo: il feudalesimo, il potere indiscusso nella Chiesa in quasi ogni ambito della vita, la debolezza del potere reale oppure l’inesistenza di veri e propri stati, di una burocrazia e di una politica. Insomma, è un’epoca foriera di cambiamenti radicali.

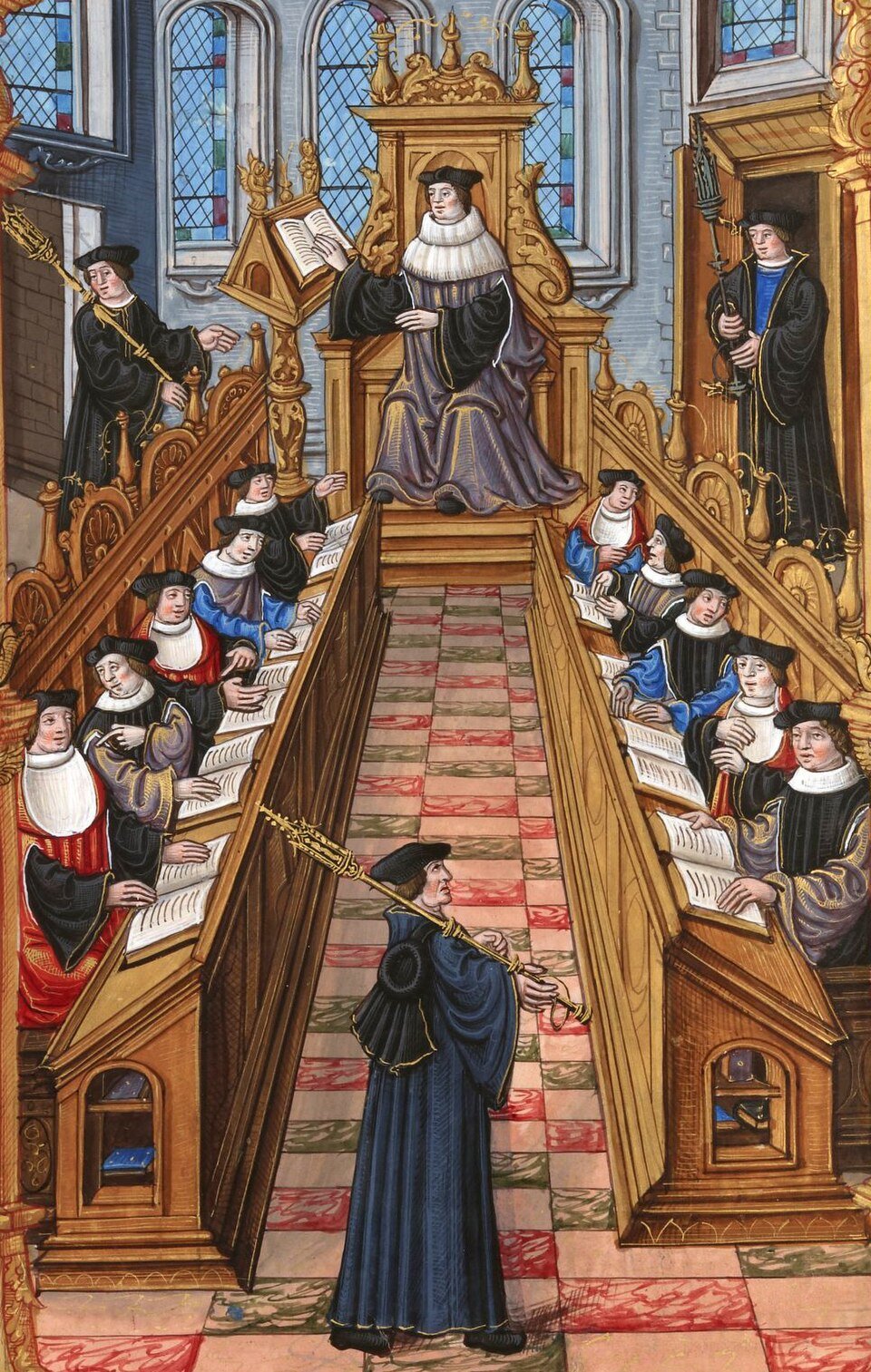

Ma l’ambito che ci interessa e che è alla base dell’argomento di questo articolo è la cultura. Una delle egemonie che la Chiesa perde in questo contesto è quella sulla cultura e sui centri del sapere. Se precedentemente un qualsiasi intellettuale era tendenzialmente anche un uomo di Chiesa, oppure istruito all’interno dell’ambito monastico, ora l’intellettuale può frequentare scuole cittadine oppure addirittura le università, che erano nate giusto poco prima. Badate bene, la Chiesa continuerà ad avere un forte ruolo sia nella cultura che nell’istruzione, come, d’altronde, ancora oggi. Però, in quest’epoca si sviluppa un tipo di istruzione alternativo e laico: perché accade tutto ciò? Per via della città e delle sue necessità di funzionamento. Infatti, la città ha bisogno di persone che sappiano scrivere e fare di conto per la sua burocrazia; ai piani più alti dell’amministrazione servono persone che abbiano grande abilità, ad esempio, nel latino – lingua franca a quel tempo, come l’inglese oggi – oppure che conoscano il diritto. Così, scuole pubbliche e laiche cittadine formavano gli “impiegati” e le università i “dirigenti“. Se ci si pensa, in parte funziona ancora così.

Fonte: commons.m.wikimedia.org

Leggi anche:

Dieci leggende medievali

Ecco che in questo contesto, a Parigi, a metà del XIII secolo la Sorbona è già operativa, ed è uno dei centri del sapere più importanti di tutta Europa; qui si possono incontrare personaggi dal calibro di Pietro Abelardo o Bernardo di Chiaravalle. Ma oltre, a questi grandi intellettuali, a Parigi si poteva incappare in un gruppo di ragazzetti che trovavano «paradisius mundi parisius, mundi rosa, balsamum orbis», e il motivo per cui Parigi per loro è il paradiso è perché quello è il luogo dei loro divertimenti.

Questo gruppo che, per ovvie ragioni, ama l’anonimato è quello dei Goliardi. Non si sa bene quale sia l’origine etimologica di questo nome, nemmeno fino in fondo chi fossero questi ragazzi e da quale ceto sociale provengano, fuorché per i pochi di cui abbiamo notizia; vogliono rimanere anonimi e ci sono riusciti. Ciò che però sappiamo è che si tratta di studenti universitari poveri e vagabondi, che vivono di espedienti per mantenersi economicamente (domestici, giocolieri, buffoni, giullari, mendicanti…). Ciò che li manda avanti è l’entusiasmo giovanile di seguire un maestro universitario e vivendo di avventure e viaggi continui, di città in città, di università in università.

Étienne Colaud, dal manoscritto “Chants royaux” (XVI sec.), Bibliothèque Nationale, Parigi

Fonte: wikimedia.m.commons.org

Nel XII-XIII secolo fare questo tipo di vita significava essenzialmente scappare dalle crociate. I Goliardi odiano i loro fratelli e cugini che partono per la Terra Santa e lo comunicano a piene lettere nelle loro poesie, che per fortuna ci sono rimaste.

I Goliardi, basandosi sul loro motto di vita “donna, dado e taverna” raccontano le loro imprese e desideri sessuali:

Mi struggon delle vergini / le grazie ed il candore / se non posso con l’opera / le stupro almen col cuore.

Oppure le perdite al gioco:

Il gioco accuso in seguito / ah i casi non son radi / in cui m’avvien di perdere / anche le vesti ai dadi! / Ma se pel freddo ho i brividi / nell’imo petto ho ardori. / è allora che mi sgorgano / dal cuore gli inni migliori.

Oppure delle belle bevute:

è mio saldo proposito / morir dal taverniere: / chi quivi muore ha il prossimo / alle labbra il bicchiere / e ode i cori degli angeli / che pregano : Signore / deh accogli nell’Empireo / questo buon bevitore.

Traduzioni di Corrado Corradini, Mondadori, 1928

Leggi anche:

A proposito di donne e peccato nel Medioevo

Ci potremmo chiedere perché i Goliardi basino su queste tre cose buona parte della loro opera, ma è presto detto. La loro è una critica sociale e storica contro l’Alto Medioevo e chi lo rappresenta: l’ecclesiastico, il nobile e il contadino. In questo senso, da parte del goliarda c’è la volontà di scandalizzare, di distruggere la morale troppo rigida, di attaccare le strutture della società considerata sbagliata e rinegoziarne gli attori. Di conseguenza, troveremo attacchi al Papa, ai vescovi, ai monaci, e alla Chiesa tutta, almeno nella sua istituzione. I Goliardi accusano questi personaggi di essere attaccati ai soldi e di credere solo nel Dio denaro; ne è un esempio il Santo Vangelo secondo il Marco d’Argento, dove il Papa di Roma non fa entrare nel suo palazzo un povero chierico in miseria, ma fa entrare un omicida con la sua corte, per il solo fatto che quest’ultimo offre denari per entrare.

Il contadino che incarna la rusticitas, tutto ciò che non è città, invece viene preso a male parole:

Questo villano / di questo rustico / a questo diavolo / questo ladro

Infine vi è il nobile, a cui viene contrapposto una nuova forma di nobile, ricco non per l’alto lignaggio ma per meritocrazia.

Spesso vogliono parodiare le regole ecclesiastiche, e allora ne scrivono di alternative inserendovi tutte le facezie antisistema che possono. Altre volte scrivono divertenti storielle, come quelle già menzionate poco sopra, e le chiamano canti, i cosiddetti Canti goliardici. Ad oggi, di queste opere, ci sono rimasti i Carmina Burana in un codice di Monaco di Baviera e altri nei codici Harleianus e Arundelianus di Londra; si tratta di componimenti che hanno i toni più disparati, da quelli bassi, comici e popolareschi, a quelli più elevati e letterari, con frequenti inserzioni di poesia classica.

Insomma, i Goliardi non sono dei rivoluzionari, ma degli anarchici. La loro critica verso il mondo che li circonda verrà ripresa successivamente, sia dai grandi autori di fabliaux, che nel Roman de la rose, o nelle opere di Rutebeuf. Eppure, il XIII secolo li vede piano piano scomparire.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!

Bibliografia:

Jacques Le Goff, Gli intellettuali nel medioevo, Mondadori, Milano, 2009.

Goliardi, voce Treccani.