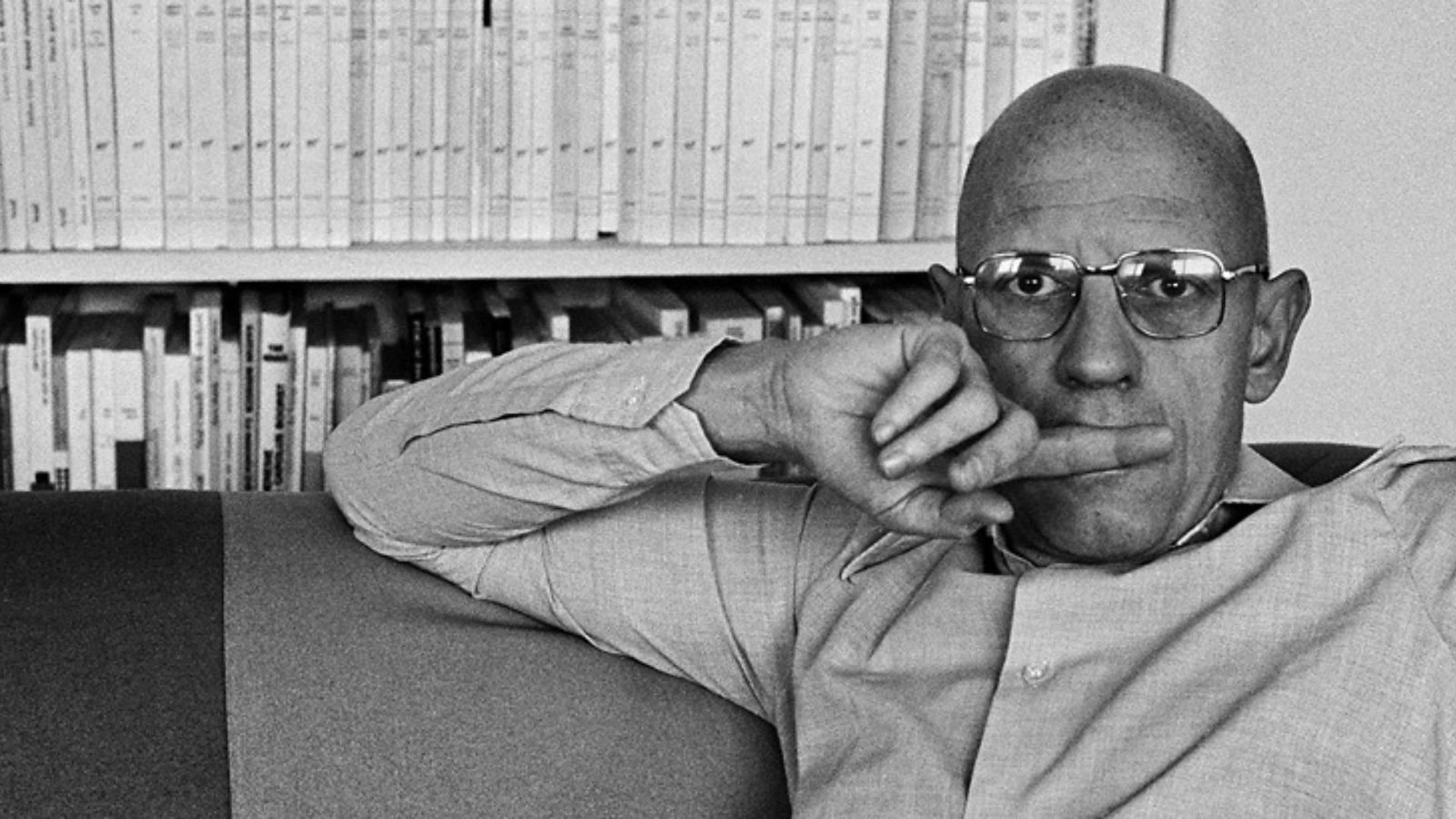

Nell’aprile del 1980, James Bernauer, un giovane gesuita, aprì a Michel Foucault (1926-1984) le porte della biblioteca del Centre Sèvres, a Parigi. In una sua testimonianza, Bernauer racconta con umorismo come Foucault evitò gli scaffali dedicati alla teologia dogmatica per dirigersi direttamente verso i testi di teologia morale. I lettori di Foucault sanno che il cristianesimo non lo interessava tanto per la sua teologia quanto per la sua vasta letteratura morale, che spaziava dai testi magistrali dei Padri della Chiesa ai semplici trattati anonimi sulla vita cristiana. Mentre percorreva gli scaffali del Centre Sèvres, il filosofo si apprestava ad affrontare una vastissima mole di letteratura cristiana in un modo rivoluzionario, continuando al contempo a leggere i testi di filosofia dell’antichità.

Se il periodo 1980-1984 segna l’impegno più evidente di Foucault in questo colossale compito, non è la prima volta che il cristianesimo come matrice morale viene affrontato nella sua opera. Già in Storia della follia nell’età classica (1961) si parla di cristianesimo: esso è determinante nella formazione dello Stato e del soggetto moderni, ma al tempo stesso è superato e tradito dalla stessa modernità. Il cristianesimo, osserva Foucault, è all’origine della pratica dell’internamento dei folli, poiché nei testi dei predicatori la follia è sempre segno di debolezza morale. Tuttavia, il cristianesimo offre anche un altro sguardo sulla follia: il folle è anche il povero glorificato dai Vangeli.

Dieci anni dopo Storia della follia e dopo le opere di ispirazione strutturalista come Le parole e le cose (1966), l’ambizione di tornare all’analisi delle pratiche e delle forme di vita – e non solo dei discorsi – porta Foucault a esplorare un corpus sempre più vasto. Si interessa inizialmente alla confessione cristiana e al tipo di rapporto con sé stessi che essa comporta (Gli anormali, corso al Collège de France, 1974-1975). Nel corso degli anni, sviluppa tesi fondamentali sull’invenzione cristiana della carne e del desiderio (Storia della sessualità, vol. 1: La volontà di sapere, 1976), sulla natura pastorale del governo cristiano e sui suoi effetti sulle tecniche moderne di governo (Sicurezza, territorio, popolazione, 1977-1978). Ma è nel 1979 che Foucault sorprende i suoi ascoltatori portando Tertulliano, Cassiano e Clemente di Alessandria sulla scena del Collège de France. Da quel momento, il cristianesimo assume tutta un’altra dimensione nella sua opera.

Questo articolo fa parte della newsletter n. 48 – marzo 2025 di Frammenti Rivista, riservata agli abbonati al FR Club. Leggi gli altri articoli di questo numero:

- Alle origini della Chiesa: San Pietro, il primo papa

- Arte e Chiesa, un rapporto prolifico e conflittuale

- Eros e Chiesa: il complesso rapporto tra sessualità e religione

- Svelare il mistero del potere: la Chiesa cattolica nel cinema di Sorrentino e Bellocchio

- Dall’uso dei piaceri all’etica della rivolta: il cristianesimo in Michel Foucault

- Musica sacra per la cultura pop: «Jesus Christ Superstar»

- Stile libero – Una generazione in bilico fra futuro e medioevo

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!