Oggi il corpo è uno dei temi centrali della nostra società. Tuttavia, le questioni odierne affondano le loro radici nel passato. In questo caso specifico le troviamo nel Rinascimento, periodo che segna l’inizio dell’età moderna. È qui che il corpo umano viene studiato scientificamente, esaminato sotto la pelle. Allo stesso tempo, però, si inizia a considerarlo non solo come una realtà biologica, ma anche come una costruzione culturale influenzata dalla società.

Divisa in tre grandi capitoli – Anatomia, Desiderio, Persona -, la mostra Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione, curata da Guido Beltramini, Francesca Borgo e Giulio Manieri Elia, accompagna il visitatore in un percorso che indaga proprio su questo: sulla concezione del corpo umano, un corpo che nella Venezia del Rinascimento si afferma, tra arte, scienza e cultura materiale.

Fra le 89 opere, alcune delle quali presentate in Italia per la prima volta e tra dipinti e sculture provenienti dai più prestigiosi musei e collezioni internazionali e nazionali, nella mostra Corpi moderni torna ad essere visibile al pubblico dopo sei anni il celebre Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci.

Leggi anche:

Se nemmeno Venere ci guarda: il corpo erotico di Venere nella storia dell’arte

Anatomia, Desiderio, Persona

Città mercantile e aperta al mondo, centro editoriale e accademico della nuova scienza anatomica, Venezia è il fulcro di questa indagine. Qui la pittura inizia a “desiderare” il corpo e al contempo l’industria della stampa permette la nascita di un’editoria pornografica che porta all’espansione dell’immaginario erotico.

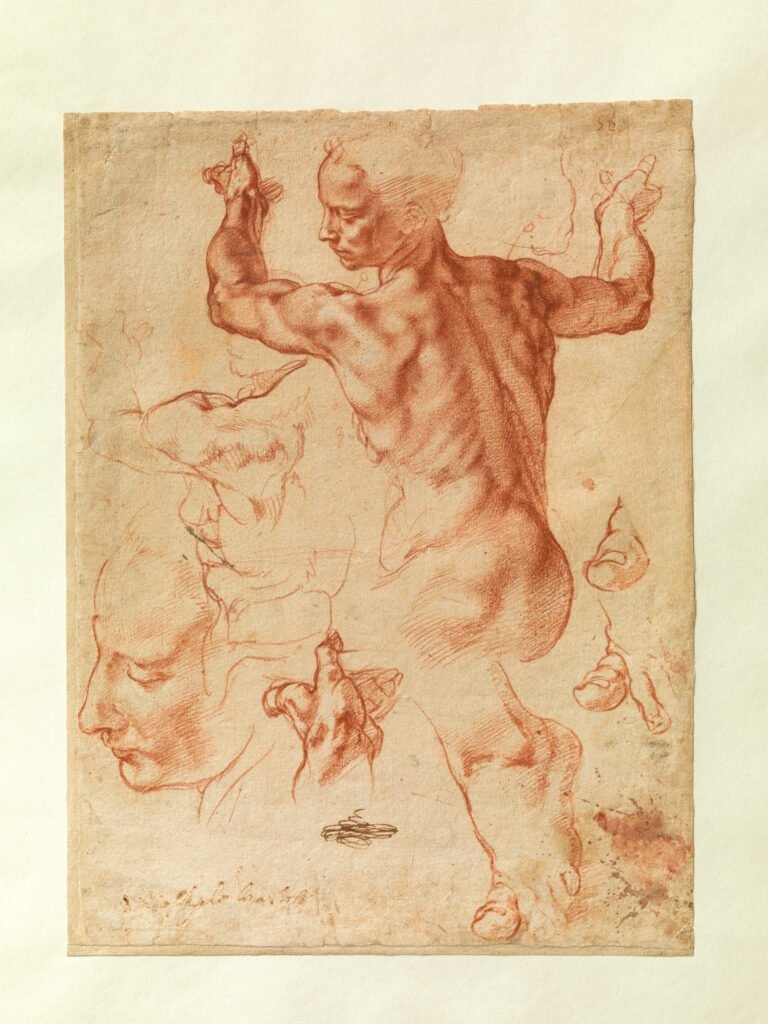

Nella prima parte del percorso, Anatomia, il corpo umano appare come oggetto di studio scientifico e medico. Qui trovano spazio capolavori come Studi per la Sibilla libica di Michelangelo e La Great Lady (Sistema cardiovascolare e organi del torso femminile) di Leonardo. Il primo torna per la prima volta in Italia dopo un secolo, da quando il pittore John Singer Sargent lo fece acquistare dal Metropolitan Museum of Art di New York. Si tratta di un disegno preparatorio per la Cappella Sistina, nello specifico per la figura della Sibilla nonostante lo studio avviene su un modello maschile. Altrettanto importante, La Great Lady è invece considerata la Monna Lisa dell’anatomia e proviene dalla Collezione reale inglese di Windsor.

Leggi anche:

«Corpo usa e getta», dentro la poesia di Valentina Trentini

Fra questi, ad attirare l’attenzione è senza dubbio lo Studio proporzionale di corpo maschile, ossia l’Uomo Vitruviano. Come sottolineato dai curatori del saggio introduttivo del catalogo, edito da Marsilio Arte:

il disegno di Leonardo è frutto di decine di misurazioni di corpi diversi, come quelli dei giovani Trezzo e Caravaggio, esplorati non nel tentativo di fissare una norma, ma per mapparne le possibili variazioni. Nell’Uomo vitruviano, dalla varietà estrema della vita Leonardo vuole arrivare all’essenziale: cosa sia l’essere umano, quale sia la sua armonia, le sue misure, l’algoritmo con cui la natura ci ha creato. Il premio di questa ricerca non è la bellezza ideale (sia i belli sia i brutti stanno dentro il cerchio e il quadrato), ma ciò che è comune a tutti i corpi.

È dunque nella seconda parte di Corpi moderni, Desiderio, che il corpo viene rappresentato come un qualcosa che si desidera guardare, ammirare. Nel Rinascimento si sviluppano due modi distinti di rappresentare il corpo umano nell’arte, legati al desiderio e alla simbologia culturale dell’epoca. Se da una parte il corpo femminile nudo è raffigurato secondo un ideale classico che prende ispirazione dalla Venere distesa nel paesaggio, dall’altra parte il corpo maschile viene rappresentato in modo diverso: è lirico, sofferente, sublime, spesso nei panni di santi o eroi biblici, ritratti con un’impostazione classica.

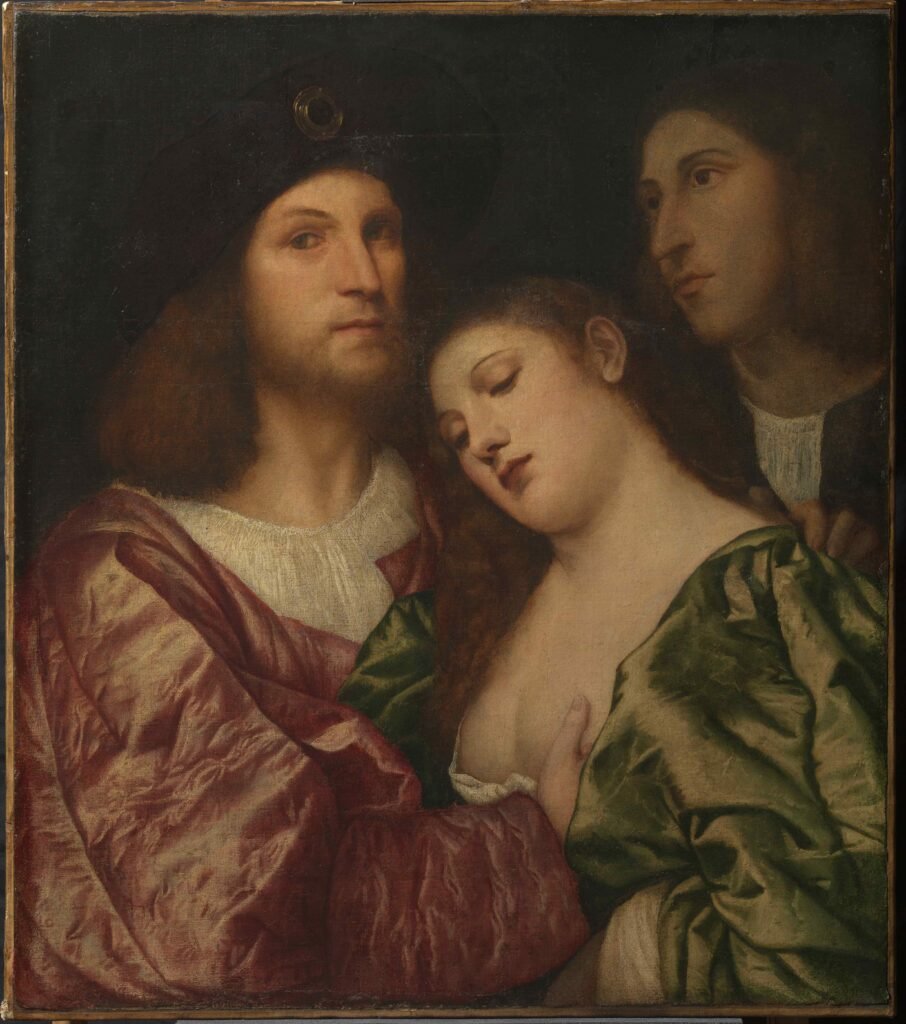

Il desiderio, soprattutto quello legato alla continuità familiare e alla procreazione, viene espresso anche attraverso elementi più discreti, come oggetti domestici o ritratti di giovani spose. In questi ritratti, le donne spesso nascondono o mostrano parzialmente un seno, un gesto che evoca un erotismo contenuto, regolato, tipico della tradizione iconografica veneta. Un esempio emblematico è il dipinto di Tiziano Ritratto di sposi con testimone in cui il gesto dell’uomo che accarezza il seno scoperto della donna è stato recentemente interpretato come un segno simbolico del legame matrimoniale.

Corpi moderni presenta inoltre l’unica copia conosciuta dei Sonetti lussuriosi di Pietro Aretino, risalente al 1556 e proveniente da una collezione privata. A Venezia, infatti, la diffusione della stampa favorisce l’espansione dell’immaginario erotico e la possibilità di riprodurre immagini all’infinito trasforma i corpi rappresentati in oggetti di consumo.

Nell’ultima parte del percorso, Persona, il tutto assume una connotazione più contemporanea. Vestiti, manuali di chirurgia, accessori per la bellezza e la cura del corpo testimoniano il desiderio di modellare il proprio aspetto fisico per adattarlo a precisi modelli sociali. L’identità maschile e femminile si costruiva, così come oggi, anche attraverso un vero e proprio linguaggio simbolico, fatto di ornamenti e dettagli che definivano il ruolo e lo status di ciascuno. Fra questi emerge un nuovo tema: il superamento dei limiti del corpo. Per la prima volta durante il Rinascimento, vennero introdotte protesi meccaniche per sostituire arti persi in battaglia che avevano come obiettivo quello di imitare il movimento umano.

A chiudere l’esposizione è un confronto tra due opere di Giorgione: Il Ritratto di giovane uomo, dal museo Szépművészeti di Budapest e La vecchia, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Nel Cinquecento, spesso i ritratti venivano celati sotto un altro dipinto, detto coperta o tirella, che veniva aperto in un gioco di svelamento. In un inventario del 1602, la celebre Vecchia di Giorgione risultava avere una coperta, ritenuto da molti studiosi essere proprio il Ritratto di giovane uomo.

L’ipotesi che la giovinezza velasse la vecchiaia e non viceversa, è suggestiva. Non si tratta di un avvertimento sul tempo che passa, ma di un semplice e reale corpo “col tempo” segnato dagli anni.

Leggi anche:

Il corpo dell’arte: Cézanne secondo Merleau-Ponty

Fonte: © Archivio fotografico G.A.VE – su concessione del Ministero della Cultura – Gallerie dell’Accademia di Venezia

Immagine in evidenza: Foto di Andrea Avezzù

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!