Sostengono alcuni che la parola greca per filosofia (philosophía) abbia in sé un rimando implicito al sostantivo, greco, phôs: luce. Ma, a sua volta, la parola phôs si riferisce alla facoltà sensoriale, umana ed animale, che, della luce, può farsi recettore: la vista. Sotto certi punti di vista, fare la storia della filosofia significa anche, certo non solo, fare la storia della vista, della visione, e di quella sua forma particolare che è lo sguardo.

Questo fatto è testimoniato anche da un cospicuo numero di vocaboli presenti nella nostra lingua. Cioè, diciamo così, il lessico della conoscenza, ossia di quella pratica che, per eccellenza, attiene alla filosofia, – il lessico della conoscenza, dicevamo, è cosparso di riferimenti alla vista. Ad esempio: il verbo intuire deriva dal latino intueri. Intuire significa vedere più a fondo, cogliere ciò che sta dietro, o sta sotto, attraverso lo sguardo. O ancora: la parola teoria, deriva dal verbo greco theoreo, che significa osservo, guardo. E, fidatevi, potremmo continuare, lungamente.

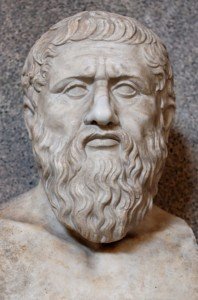

Platone e l’immagine della conoscenza

Ma poi è alla sua stessa origine, con Platone, che la conoscenza filosofica, ossia lo sguardo sulla verità, si ritrova contaminata dal lessico della visione. Uno dei concetti principali della filosofia platonica, il concetto di idea (eidos, in greco), è traducibile come “ciò che si dà alla vista”, “ciò che si rende visibile”. La cosa è vieppiù significativa se si considera che in idea, come in eidos, risuona il fonema id, che ritroviamo anche in parole della lingua italiana come evidenza. L’idea, cioè, la realtà intelligibile (di nuovo, ciò che è visto nel fondo delle cose) è la dimensione che si attinge attraverso la vista superiore, ossia lo sguardo dell’anima, che trascende, penetra, scavalca il sensibile e raggiunge il regno della permanenza, dove tutto riposa nella sua forma più stabile, più sostanziale. Per il filosofo si tratta dunque di depurare la propria vista, di rendere lo sguardo privo di impurità, ossia scansare ciò che acceca: in una parola, rimuovere il falso.

Plotino: un occhio che diventa luce

Questa immagine della conoscenza, come visione intellettuale di una realtà altra, percorrerà come un fiume carsico tutto il pensiero filosofico occidentale (ma anche orientale). Si pensi, ad esempio, a Plotino, il quale, come sostiene Pierre Hadot, identifica la visione autentica con n contatto della luce interiore dell’occhio con la luce esteriore. Lo spirito, credeva Plotino, emana un fulgore che investe le cose, gli oggetti. Quando tale visione da fisica diviene spirituale, da sensibile, diviene intelligibile, non sussiste più distinzione tra la luce interiore e la luce esteriore. «La visione è luce e la luce è visione. Vi è una sorta di autovisione della luce: la luce è come trasparente a se stessa». Scrive Plotino:

«L’occhio non vede sempre la luce esteriore ed estranea, ma vede, durante brevi istanti, prima della luce esteriore una luce che gli è più luminosa. O emana da lui di notte nell’oscurità o, se abbassa le palpebre, quando non desidera vedere nulla degli altri oggetti, proietta nondimeno una luce, o quando il possessore dell’occhio lo comprime, vede la luce che è in lui. Allora egli vede senza vedere ed è soprattutto allora che vede, perché vede la luce. Le altre cose erano solo luminose, non erano la luce».

Dante, il Corano e la visione estatica

La visione estatica, lo scalino più alto percorribile nell’itinerario della conoscenza, è in Plotino uno sguardo che s’identifica con la luce che vede, che diviene la luce che vede, tasfigurandosi in pura luminosità. Ed è questo, più o meno, quanto ci racconta Dante nel XXXIII canto del Paradiso, là dove, attraversate le bolge infernali, scalato il monte del Purgatorio, si ritrova dinnanzi alla vetta della contemplazione: Dio. Dante inanella una serie di terzine interamente costruite sopra il lessico della luce, della visione, dello sguardo. Così si appella a Dio è:«O luce etterna che sola in te sidi,|sola t’intendi, e da te intelletta|e intendente te ami e arridi!». Notiamo, rapidamente, l’affinità concettuale che lega questo verso dantesco ad un brano proveniente dal Corano, nel quale Dio è descritto come una lampada, una lampada che contiene una luce, che riluce in eterno bruciando dell’olio. È il famoso Versetto delle luce, vertice lirico di quel sommo monumento religioso, nonché poetico, che è il Corano:

«Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è come quella di una nicchia in cui si trova una lampada, la lampada è in un cristallo, il cristallo è come un astro brillante; il suo combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né orientale, né occidentale, il cui olio sembra illuminare, senza neppure essere toccato dal fuoco. Luce su luce. Allah guida verso la Sua luce chi vuole Lui e propone agli uomini metafore»

Ma torniamo a Dante. Ciò che ci interessa è che dinnanzi a Dio, Dante è costretto dimettere l’uso della parola. Dio, cioè, non è esprimibile concettualmente, non è oggettivabile, ma, per così dire, non ci si può che limitare a rappresentarlo. L’esperienza dantesca, in questo senso, altro non è che una visione, un’intuizione, ossia uno sprofondamento mistico entro la luce divina – simile a quanto abbiamo visto descrivere da Plotino.

Così la mente mia, tutta sospesa,| mirava fissa, immobile e attenta,|e sempre di mirar faceasi accesa| A quella luce cotal si diventa,| che volgersi da lei per altro aspetto| è impossibil che mai si consenta;| però che ‘l ben, ch’è del volere obietto,| tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella| è defettivo ciò ch’è lì perfetto.|

Abbagliati da Dio, si perde la parola, divenendo puro sguardo. Dante avvicina la sua condizione di mutismo a quella dell’infante che ancora non parla, ma sbiascica qualche sillaba. Quella del balbettio infantile al cospetto della visione suprema è una metafora ricorrente nel lessico della mistica occidentale. Ma non solo qui.

Wittgenstein e il Mistico

Nel suo capolavoro, il Tractatus Logico-Philosophicus, il filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein tentava risolvere tutti i problemi della filosofia, ovvero della metafisica, attraverso una depurazione analitica del linguaggio. Là dove la parola non ha alcun oggetto a cui riferirsi, ecco che si cade nell’errore, e si nomina ciò che non è nominabile. Nascono così i non sensi della filosofia, filosofia che scambia parole come “essere”, “identico” ,ecc., per parole sensate, quando in realtà sensate non lo sono, poiché non verificabili: voi vi affacciate sul mondo, e non trovate nulla che ad esse possa corrispondere. Senza entrare nei dettagli, che sarebbe troppo complesso per noi, ci limitiamo a riportare il problema che riposa dietro questo estremo tentativo wittgensteiniano di correzione della filosofia. Sostiene Wittgenstein: ogni proposizione ha una forma. Tale forma non è dicibile, poiché è la struttura che regge il dire stesso. Ecco per noi il punto cruciale: essa si mostra, ossia è come se si desse allo sguardo, allo sguardo del logos, della mente, senza però potersi enunciare. Tutto ciò che, nel linguaggio, esprime, non può essere espresso. Questo, ma poi il discorso andrebbe ampliato, è il Mistico. Ciò che eccede il mondo, che sta fuori di esso, non è dicibile, non è pensabile, perché noi siamo sempre già nel mondo, siamo sempre già nel linguaggio. Esso, tuttavia, si mostra, nel linguaggio stesso – e non può che vivere in questa dimensione afonica, ma, appunto, mistica, ossia dimorante nel puro silenzio e nello sguardo di chi vi tende.

Ecco allora che anche in Wittgenstein la dimensione essenziale è quella della vista, del mostrarsi di una forma che non può essere detta, ma, per così dire, solo indicata. Il resto, scrive Wittgenstein, non può che giacere nel silenzio – come, d’altronde, accadeva in Dante. «Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere». Questo è, secondo Wittgenstein, il Mistico, la dimensione ineffabile che dal di fuori informa il linguaggio e, in quanto forma, non è dicibile, poiché ogni nostro dirla è un presupporla. Essa si mostra, e basta.

Noi ci chiediamo a questo punto se imparare a pensare non significhi, anche, imparare a vedere, a gettare sulle cose uno sguardo diverso, più alto, più luminoso – ossia esercitare la visione, come scriveva Schopenhauer, a diventare «puro occhio sul mondo». Che, in fondo, è ciò che ci suggerisce colui dal quale siamo partiti, Platone, con la famosa immagine della caverna. L’uomo che vede davvero è chi dalla caverna è uscito, inebriandosi della luce del sole. Chi nella caverna decide di restare, è destinato alla cecità.