Tra le montagne del Friuli-Venezia Giulia scende la sera: figure di gatti, farfalle e topi si liberano nei boschi, dando il via a una danza tra bene e male: la danza notturna dei Benandanti.

Leggi anche:

I Kallikantzaroi, demoni del Natale

Ancora avvolti nel sacco amniotico al momento della nascita, i cosiddetti “nati con la camicia” erano – secondo il folklore – destinati a grandi cose, come il fatto di giocare un ruolo determinante nella lotta tra luci e ombre. Protetti da un amuleto che portavano al collo, il quale conteneva i resti della sacca stessa prelevati alla nascita, abbandonavano il loro corpo e si radunavano per recarsi insieme a combattere i Malandanti, ovvero streghe e stregoni che si radunavano per il Sabba.

Leggi anche:

Il fuoco delle streghe: tra eros e tradizione

Non si trattava di semplici raduni, ma di vere e proprie esperienze extracorporee: i testimoni – interrogati dall’Inquisizione tra il 1575 e il 1675 circa – raccontano che il loro «fiato» (anima) lasciava il corpo durante il sonno e, prendendo la forma degli animali sopra citati, raggiungeva i luoghi d’incontro prestabiliti. Questo potere derivava, a loro dire, dall’amuleto che pendeva sul loro petto, senza il quale non sarebbe stato possibile librarsi in aria e unirsi agli scontri con gli eserciti del Male. Un uomo, interrogato durante un processo per eresia, afferma: «Portava quella mia camiciola al collo sempre ma la persi et dipoi che la perdei non ci son più stato alli raduni», sottolineando la centralità di quest’oggetto nel processo di “abbandono” del corpo.

Armati di bastoni di finocchio, nel periodo delle Quattro tempora sfruttavano la notte per tentare di contrastare maghi e maghe, combattendo per il bene della loro stessa comunità e cercando di avere la meglio sui loro avversari. Fame, malattie e carestie: questi erano i risultati a cui poteva portare una vittoria dei Malandanti, qualora i Benandanti non fossero stati in grado di trattenerli; al contrario, il successo dei viaggiatori onirici sarebbe risultato in un periodo di prosperità per la società in cui vivevano. I ruoli di queste figure si differenziavano in base al sesso: prerogativa dei Benandanti uomini era proprio quella di mettersi in gioco e combattere, mentre le donne si occupavano di svolgere una serie di riti ugualmente volti al prevalere del bene sul male, non privi di un’aura magica, molto spesso descritti come vere e proprie assemblee di spiriti, fate e altre creature, che si riuniscono attorno alla figura della badessa – colei che presiedeva al rituale.

La lotta contro il Male portata avanti dai Benandanti non si esauriva nelle loro escursioni notturne, anzi, veniva perpetrata quotidianamente, dimostrando come la loro esistenza fosse votata totalmente al cercare di tenere gli influssi maligni lontani dai propri concittadini. Era comune, infatti, che essi utilizzassero le loro energie speciali – dei poteri chiamati prehenti – per affiancare i guaritori e poter meglio convogliare le energie del bene.

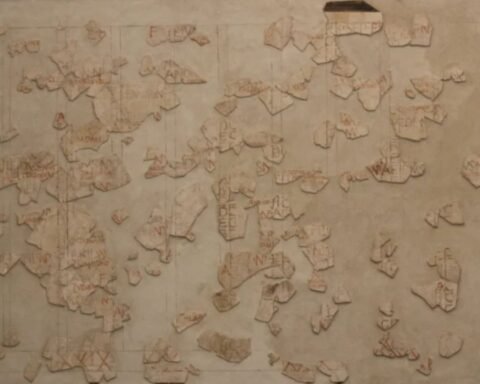

Tutte le informazioni relative a queste figure quasi surreali provengono dagli atti redatti dal Tribunale dell’Inquisizione: ebbene sì, i Benandanti, pur sostenendo di agire per il bene della comunità, vennero coinvolti nei processi per eresia dell’epoca. In un clima caratterizzato dalla caccia alle streghe, i Benandanti furono oggetto di una sistematica persecuzione a partire dal 1580 circa e questo anche a causa del loro status non ben definito e così particolare, che spesso poteva presentare delle caratteristiche analoghe a quelle solitamente associate a chi si diceva praticasse la magia. I risultati degli interrogatori furono delle confessioni in cui le persone raccontavano delle loro esperienze notturne, unite in molti casi a fenomeni di paralisi del sonno.

Ma da cosa nasce l’esistenza dei Benandant? Prima di tutto è bene aver presente il contesto all’interno del quale germogliano queste credenze: si tratta delle realtà rurali del Friuli – e, più in generale, di tutto l’arco alpino – in cui elementi pagani e sciamanici convivono, molto spesso intrecciandosi, con la realtà cristiana. Usanze così antiche sono profondamente radicate nelle suddette comunità, dove la cristianizzazione è avvenuta secondo ritmi e modalità differenti, ancorandosi alle abitudini preesistenti e non riuscendo a sostituire in toto il retaggio culturale precedente. C’è chi sostiene, infatti, che le persone che dicevano di aver avuto tali esperienze fossero membri di un culto di stampo sciamanico, legato alla fertilità della terra; in effetti, ciò ben si accorda con quanto riportano le testimonianze: l’obiettivo delle danze notturne dei Benandanti era proprio quello di favorire la fertilità del suolo e la prosperità della collettività, cercando di neutralizzare quelle forze negative che potevano portare a un collasso del sistema.

Fertilità e prosperità. Riti per favorire il benessere comune. Tentativi di allontanare il male. Si tratta di elementi che ricorrono molto spesso in comunità che basano la loro intera esistenza sulla produttività della terra, senza la quale collasserebbero. All’interno di tali modalità di vita e pensiero, i Malandanti costituiscono una naturale personificazione di tutte le paure legate al venire meno delle forme di sostentamento; assai probabile è che siano sempre in qualche modo esistite delle categorie “malvagie” a cui attribuire carestie, epidemie e disastri naturali, dei veri e propri capri espiatori verso cui convogliare i sentimenti negativi comuni. Solo in seguito si è dato nome e volto a costoro, un nome e un volto a noi ben presenti: streghe e stregoni.

È innegabile il fascino di figure come quelle dei Benandanti, a cavallo tra due mondi e in grado di trascendere i limiti della natura umana, spesso trascurati e mai pienamente compresi.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!

Bibliografia

C. Ginzburg, I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Adelphi (2020)