Pensate a un gruppo di persone qualsiasi: i vostri amici, la vostra squadra, i vostri colleghi, la nostra società in generale. Riuscite a identificare il leader? E l’artista? Forse anche il ribelle e il saggio? Se avete avuto poche difficoltà, allora forse Carl Gustav Jung non aveva tutti i torti.

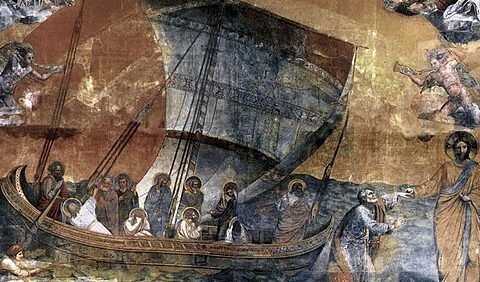

Tanti, tra antropologi, storici e psicologi, hanno provato a spiegare cosa tenga unite le società e se possa esistere qualcosa di profondo e ancestrale ad accomunare tutti gli esseri umani. La proposta di Carl Gustav Jung (1875-1961) fu l’inconscio collettivo, che potremmo definire come l’insieme di tutti i costrutti inconsci condivisi tra gli individui della nostra specie. È una sorta di contenitore che ospita «le tracce delle esperienze primordiali dell’umanità, che tornano a manifestarsi attraverso immagini ricorrenti (archetipi) nei miti, nelle creazioni artistiche e nei sogni.» (Treccani).

Allievo di Sigmund Freud, fondatore della psicanalisi moderna, Carl Gustav Jung ne sviluppò le teorie, anche allontanandosene. Affascinato dai simboli e da tutto ciò che si potrebbe collocare nel campo dell’antropologia, estese il concetto di “inconscio” da qualcosa di unicamente individuale a un ambito più largo, condiviso da tutti gli esseri umani perché porteremmo dentro di noi le tracce della psiche dei nostri progenitori: qualcosa di così efficace da tenere unite le società in nome di un sentire comune.