Che l’uomo si lasci fuorviare dall’esteriore è noto, forse è addirittura diventata una delle espressioni che meglio descrive l’uomo moderno (modernizzato) e assente. L’essere esteriore, l’essere rappresentabile e accettabile dagli altri, ha reso insidioso dimostrare quanto l’apparenza delle cose provochi spesso degli abbagli.

«L’aspetto esteriore è un meraviglioso pervertitore della ragione».

Marco Aurelio (121 d.C- 180 d.C.)

Già di per sé, l’esteriorità limita ciò che può essere percepito, senza un’intima e diretta partecipazione. Un atto al di fuori. Uno schema iconografico troppo concentrato sulla facciata esteriore: espressione di ciò, è l’esplosione dei social network nella loro sociale individualità.

In questo rapporto tra esterno e interno si inserisce perfettamente la cultura del tatuaggio, da una parte inteso come permanenza e segno di riconoscimento, dall’altra come simbolo di omologazione di massa. La parola “tatuaggio” è un vero e proprio prestito linguistico della parola polinesiana tatau che significa “corretto a regola d’arte”. Da Tahiti e dalle isole Samoa, il tattoo viene descritto in occidente come puntura, come pittura o colorazione del corpo. Si narra infatti dei primi marinai che nei loro viaggi avrebbero introdotto il termine e il concetto in tutta Europa, fino alla prima testimonianza accertata, datata 1769, di James Cook in ritorno dal suo primo viaggio: nel suo racconto si riferisce proprio ad un’operazione denominata tattaw.

Leggi anche:

Władysław Pawelec: l’eros per riconoscersi

Per migliaia di anni, i tatuaggi hanno espresso convinzioni, hanno mostrato le memorie conservate, al contempo però sono anche stati utilizzati come forma di punizione. In principio, la cultura occidentale associava i tatuaggi principalmente agli individui che vivevano ai margini della società; tuttavia, oggi sono riconosciuti come una forma d’arte legittima e ampiamente accettata all’interno della cultura mainstream.

Oggi, se ci guardiamo intorno, più persone di quante ne vediamo per strada hanno almeno un tatuaggio. Che siano riconosciuti come forma d’arte o semplicemente che vengano universalmente accettati, ormai vengono utilizzati anche per le pubblicità e rappresentano in tutto e per tutto uno status symbol contemporaneo, distribuito quasi su tutto il pianeta. Una modificazione del corpo con l’inchiostro che in ogni cultura trova il suo riscontro. Tra frasi scarabocchiate e immagini tribali, il tessuto epiteliale, ovvero l’organo più esteso del nostro corpo, quello più sensibile e visibile, diventa una tela in continuo movimento.

Alan Powdrill, giovane fotografo britannico, con il progetto Covered, propone la sua visione del fenomeno, tra l’ingannevole apparenza e il buon costume, tra interiorità ed esteriorità. Tutti i suoi soggetti hanno un forte segno di riconoscimento. Completamente ricoperti di tatuaggi, vivono in una duplice realtà: vestiti e semi-nudi, o solamente “vestiti” dai loro tatuaggi, sfoggiano la loro vera identità e insieme dipingono un contraddittorio ritratto, ma mai inconsistente, di una persona e della sua storia.

Covered

Kimmy, 29, Ruislip

Ciò che ha colpito principalmente Powdrill lavorando con veri appassionati di body art, sono stati i sacrifici economici e fisici a cui ognuno è andato incontro per avere il disegno dei propri sogni per sempre sulla pelle. Tutti i protagonisti dei suoi scatti, dopo ore di dolore e montagne di soldi spesi, sono tutti concordi nell’avere assistito alla creazione di un pezzo d’arte.

Covered

Stefano, 33, London

Ogni tatuaggio diventa così un racconto di una storia di vita vera e ogni storia evolve insieme al proprio tatuaggio. Questo è stato l’intento principale di Powdrill: mostrare che quei tratti, quei colori impressi sulla pelle, sono parte integrante di chi li porta, non solo fisicamente.

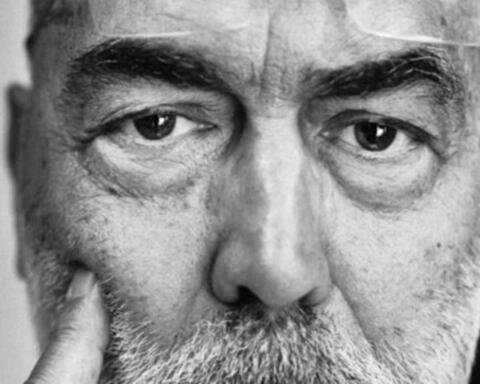

Covered

Dave, 66, Leyton

Alan Powdrill rimane da subito incuriosito e affascinato e, anche se per ora non ha nemmeno un tatuaggio, la sua è una curiosità verso tutto ciò che è sconosciuto, ribelle e audace. Originariamente trova i suoi soggetti presso le conferenze che radunano tatuatori e appassionati da tutto il mondo, poi attraverso il passaparola e i social network. Dopo un’esposizione importante nei sotterranei del Mother di Londra, Powdrill non ha smesso di essere alla ricerca di nuovi soggetti. È possibile partecipare al progetto anche inviando la propria richiesta a alan@alanpowdrill.com.

Covered

Ness, 40, Creve

Una vera messa in scena dell’interiorità di ognuno di noi, di quella sfera della vita di ciascuno che è difficile da decifrare quanto da portare al di fuori. Il paradosso socratico espresso dalla frase «So di non sapere» non è così lontano da noi. Come catapultati in un gioco di specchi, in una metafora spaziale tra interno e esterno, le immagini di Alan Powdrill riescono a far riflettere entrambe le parti, a far trasparire i nostri atti interiori. Tra gesti, scelte ed espressioni, la nostra interiorità ha la possibilità di esprimersi e di rendere “leggibile” se stessa.

Covered

Bill, 59, London

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!