C’è poco da fare, Milan Kundera l’ha detto a tutti che l’essere è insostenibile, e che lo è anche nella sua leggerezza. Pure, uomini e non animali lo siamo perché di questo essere, così pesante, così presente, ne sentiamo tutta la consistenza – anche quando ci pare di no.

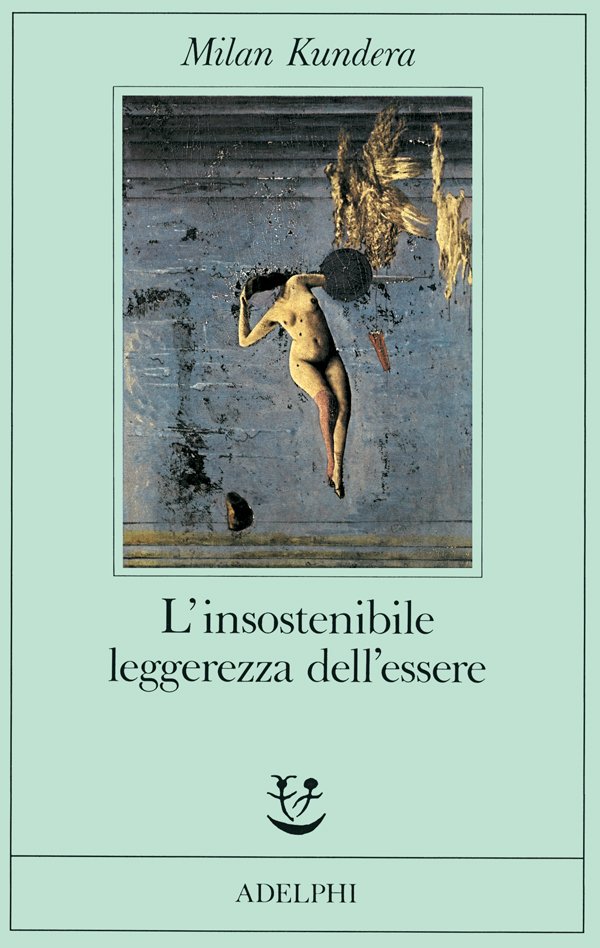

Così il romanzo di Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, è uno spaccato su questa pesantezza, o leggerezza insostenibile, incarnata nella vita dei protagonisti che lentamente, suggerisce Kundera, scivolano verso la disperazione. Scivolano, perché ciò che rende pesante l’essere, cioè la nostra singolare esistenza, è il suo nutrirsi del tempo e nel tempo, senza il quale si vivrebbe in un’eternità anonima. Il fardello del tempo è di fatto il protagonista di uno dei romanzi più belli della letteratura – il tempo, con il suo lento ripetersi e ritornare, come voleva il pensiero nicciano – la «vetta della contemplazione», così diceva lui. Tomáš, Sabina, Tereza e Franz sono persone, cioè maschere, che fingono modi d’esistenza eterogenei, strade sul mondo parallele altrimenti percorribili; e proprio lì dove non ce lo si aspetta ecco che Kundera si mette a tracciare il nostro ritratto.

«Einmal ist Keinmal»

La Ripetizione, questo mostro che Kierkegaard ha visto così bene e così bene ha anatomizzato, è ciò che tormenta le vite dei Nostri, e pure la vita di tutti noi. È nel costante reiterarsi dei brani d’esistenza di cui siamo costretti ad assumerci il peso che l’essere, seppur leggero, si rende insostenibile – e pesa. «Einmal ist Keinmal», dice Tomáš, ciò che accade una volta non conta. Errore, conta eccome, perché è l’apertura di un sentiero che si biforca: ogni scelta è un ramo del sentiero; ogni scelta costringe, lega chi sceglie ad una nuova scelta.

L’uomo dell’istante

Non è così per Don Chisciotte. Con il suo fido scudiero Sancho Panza che gli caracolla sempre affianco, Don Chisciotte è l’uomo dell’istante, l’uomo che scambia mulini a vento per giganti – e ne gode. Don Chisciotte vive la pienezza dei suoi sentimenti e delle sue illusioni, e mostra che il mondo va benissimo anche all’incontrario. Anzi, va meglio. Così certo appare triste – ricordiamolo, egli è Don Chisciotte e, insieme, Cavaliere della triste figura -, ma triste lo è per chi lo guarda dal di fuori, per chi crede ancora nel tempo. Nemmeno Cervantes credeva nel tempo, tanto che il bellissimo Sancho – sorta di rovescio dell’Achille omerico – nel corso del romanzo perde i denti a suon di strigliate esattamente ventotto volte. Perché proprio ventotto? Non c’è nessun perché, come non c’è nessun perché della vita, del dolore, del bene e del male. Il perché lo tiriamo fuori noi dalla saccoccia piena di senso che abbiamo in dotazione dalla nascita.

Don Chisciotte non chiede perché, Don Chisciotte è prima della domanda, prima del tempo, prima del senso; egli è unicamente quell’eroico dire sì alla vita che scavalca ogni rassegnazione e si costringe alla felicità. Don Chisciotte vede avanzare su un asinello un povero contadino con un secchio in testa: presto, è un cavaliere armato d’oro che attenta alla vita della fanciulla che il Chisciotte insegue. Dove sta la verità, qui? Per Don Chisciotte la verità non c’è – egli è la verità, ed egli ama la vita che si è costruito, perché è la sua vita, dolcemente platonica, dolcemente reale.

In Don Chisciotte la contraddizione dell’esistenza è risolta; il tempo non ritorna ma promana dall’istante. Don Chisciotte è l’istante che detta il tempo, di cui altri soffriranno la pesantezza. Qui di insostenibile non c’è proprio niente; a pesare, semmai, è solo la pancia di Sancho – guarda caso nome parlante.