Nan Goldin (Washington, 1953) si osserva, lo fa con se stessa e con la realtà che la circonda. Lo fa in modo estremamente naturale e il suo modo di guardare diventa investigazione a colori della natura intima dei suoi giorni. Dalla sua prima macchina fotografica e dal suo primo rullino, è nella sua natura raccontare ciò che l’umanità è realmente, a volte aggressiva a volte languida, senza troppi tecnicismi o perfezionamenti e sopratutto con il suo sguardo pieno di personalità. «Quando ho iniziato a fare fotografia a colori, mi dicevano: ‘questa non è arte, sono immagini di vita reale – sostiene all’inaugurazione tenuta il 18 settembre appena passato – ho sempre tenuto gli occhi ben aperti. Il mondo è così strano che non c’è bisogno di immaginarsi un granché!»

«Per me scattare una fotografia non è un distaccamento. un modo per toccare qualcuno. Penso che si possa effettivamente dare alla gente l’accesso alla propria anima».

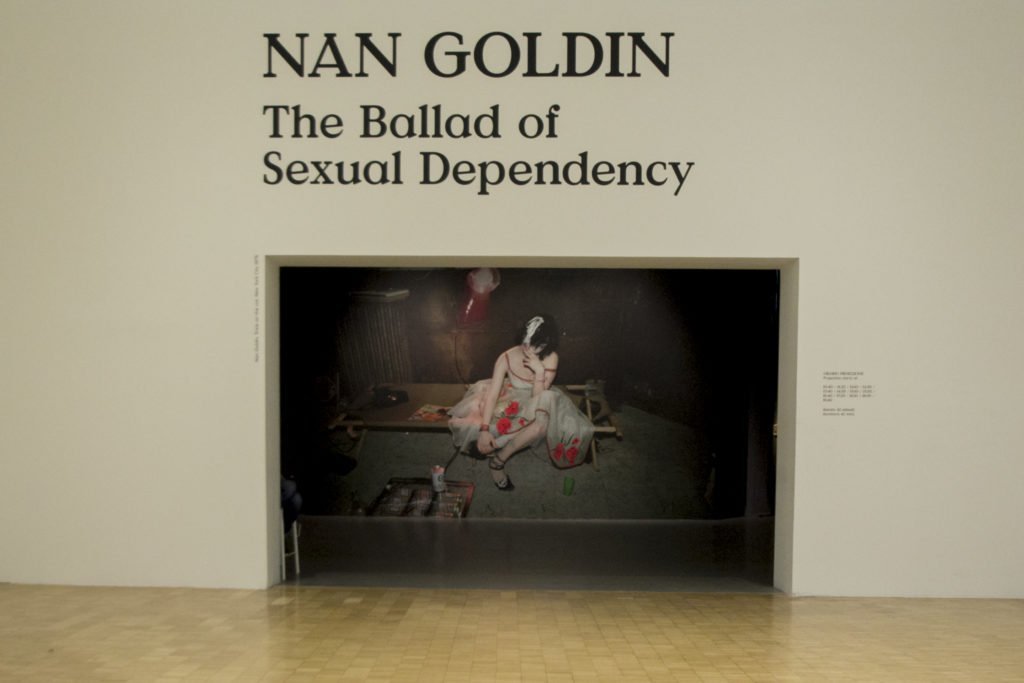

“The Ballad of Sexual Dependency” è il suo lavoro più noto, ma anche quello criticato e combattuto, di sicuro che ha consacrato l’artista statunitense in tutto il mondo. Dopo le prime performance nei pub newyorkesi, la prima esposizione nel 1986 al Festival di Arles e la tappa al MoMa di New York nei primi mesi di quest’anno, La Ballad arriva per la prima volta in Italia grazie alla curatela di François Hébel, grande amico della Goldin e promossa dal Museo di Fotografia Contemporanea. La Triennale di Milano, fino al 26 novembre ospita l’opera e ogni ora circa proietta musica e luce nel suo spazio adibito ad anfiteatro.

«Il titolo nasce da una canzone di Kurt Weill» spiega alla rivista BOMB «non è una traduzione esatta ma una compilazione di diverse traduzioni. È quello che ho scoperto».

Un work in progress avviato agli inizi degli anni Ottanta, trentaquattro anni fa, poi continuamente arricchito dalla stessa artista, viene oggi riconosciuto a tutti gli effetti tra i capolavori della storia della fotografia. Un’opera in cui si sente subito, dalla prima fotografia e dalla prima nota musicale, la necessità di immergersi.

Le 700 fotografie permetto di entrare in una storia che ne contiene contemporaneamente altre cento. C’è la sensazione che sia tutto ciò che privato, intimo, sessuale, sbagliato o giusto che possa esserci, la presenza di un umano, estremamente umano. C’è l’impressione che quelle cento storie si leghino insieme in modo così carnale da non poter finire alla fine della canzone. Un orgia di piaceri e dolori che diventano il gesto assoluto della sua realtà.

Sembra di guardare con la lente d’ingrandimento tutte le inquietudini del mondo, con gli affanni, l’eccesso, le mani che si stringono, la masturbazione e i sorrisi, le amicizie e la solitudine, le droghe. Sono scosse fotografiche incastrate nei rapporti umani di chi circondava la vita quotidiana dell’artista.

Non è solo trasgressione è anche, e sopratutto, questione di tempo. Il tempo frenetico di uno scatto nel momento più assurdo della serata, una lettura a colori mai vista prima. Tempo e fotografia si sottolineano a vicenda, hanno bisogno uno dell’altro per esistere e Nan Goldin riesce a leggere il suo tempo e la sua realtà in modo concreto e lineare, come le pagine scritte di un libro. Lo sguardo di Nan Goldin non assume mai un ruolo di giudice in azione. I suoi scatti non giudicano, mostrano soltanto cosa c’è.

I sedili di un’auto anonima, la presenza di pochi personaggi famosi, il susseguirsi di case, stanze, la dimensione intima di un letto e i muri scrostati, le sedie sfondate, sono gli scenari inconsapevoli delle sue ballate, delle sue ispirazioni più forti. «È il diario che voglio che la gente legga» afferma la fotografa “Ma io non sono pazza. Questa è la mia festa. Questa è la mia famiglia, la mia storia»

Il diario è la forma di controllo della sua vita. E sotto questa forma del tutto diaristica e discorsiva, Nan Goldin si svela al mondo e diventa fonte di ispirazione per le generazioni a seguire. Ciò che nasce da questo racconto sono immagini umane, tanto umane da lasciar pensare a un respiro sospeso tra un momento e l’altro, o al contrario un’azione affrontata a volto aperto. Un tipo di fotografia in cui conta di più l’istinto che non la macchina che stai utilizzando.

Così scorre davanti agli occhi dello spettatore tutta la fragilità della donna e dell’uomo, del nero e del bianco, messe insieme e rimescolate.

L’artista si fotografa, fotografa la sua vita e le avventure dei suoi compagni. Ci sono i suoi amici a Boston, New York, Londra Berlino degli anni ’70 e ’80, in un frenetico e travagliato susseguirsi di incontri e passioni di quegli anni. Il sottofondo è la vita vissuta e fotografata al massimo, tra una canzone d’amore e una punk che aggiungono alla sua opera un richiamo ancora più forte alla sua personalità.

«La mia vita è uno slideshow, un audio-visivo che cambierò sempre a seconda della famiglia, degli amici, dello stesso mondo che mi circonda. Certamente faccio delle stampe e dei libri, ma per me, il senso del mio lavoro è lo slideshow»